Astromodifiziert: Abenteuer im tiefen Rot

Astrokameras sind von Haus aus astromodifiziert. Kameras für den Alltag nicht. Um eine ausgewogene Farbbalance herzustellen und linsenbedingte Probleme auszuschalten, befinden sich Filter auf bzw. vor dem Sensor. Das vorderste Filterglas wird beim Ein- und Ausschalten der Canon-Kameras bekanntlich gerüttelt, um Staubpartikel mobil zu machen.Dieser Filter stört den Sternfreund

Einer der genannten, fix verbauten Filter in der DSLR ist ein grünliches Glas. Es blockiert das rote Licht nicht, schwächt es aber ab - um einen besseren Weißabgleich zu gewährleisten. Leider mindert es auch den Durchlass im tiefen Rot. Hier liegen:

- die rote Wasserstofflinie (H-Alpha, 656 nm)

- die ebenfalls rote Linie des einfach ionisierten Schwefels (SII, 672 nm)

Vor allem Gasnebel emittieren relativ stark in diesen beiden Bereichen. Weitere Nebel-Emissionen fallen hingegen ungehemmt auf den Sensor:

- die grünen Linien des doppelt ionisierten Sauerstoffs (OIII, um 500 nm)

- die türkise Wasserstofflinie (H-Beta, 486 nm)

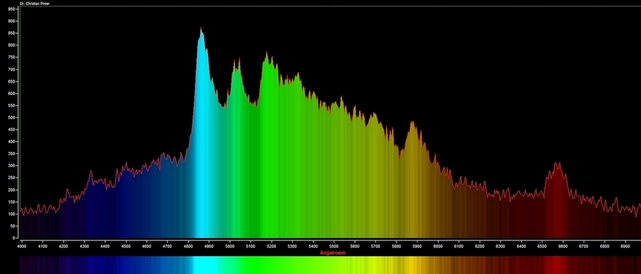

Das Schwächeln im roten Spektralabschnitt hat Folgen, wie obiges Spektrum belegt: Obwohl z.B. die Nova RS Oph beim Blick durchs Teleskop rötlich glänzte, hielt meine damals unmodifizierte Kamera eher die türkise H-Beta als die rote H-Alpha-Linie fest. Die starke Emission im Roten ging gewissermaßen "verloren".Manche Dienstleister bieten deshalb an, den rotlichthemmenden Filter nach Einsendung der Kundenkamera zu entfernen (was selbst ohne Porto weit über 200 Euro kostet). Andere Händler kaufen neue oder gebrauchte Canon-DSLRs auf, modifizieren diese und verkaufen sie dann als astromodifizierte Cams weiter.Während die Bezeichnung digitaler Kameras gern mit einem "D" endet, wird bei astromodifizierten Cams noch ein "a" hinzugefügt. Eine EOS 700D würde, astromodifiziert, halboffiziell also zur EOS 700Da.

Dieses simple Sirius-Objektivspektrum wirkt dank des Astroumbaus recht ausgeglichen

Nächte im Rotlicht

Als meine vor fünf Jahren gekaufte Canon EOS 550D ihren Verschluss geschreddert hatte, suchte ich Ersatz: Die Wahl fiel abermals auf eine gebrauchte EOS, diesmal die 700Da. Die Daten beider APS-C Sensoren gleichen einander: Somit müssten sich sogar Aufnahmen der 550D mit jenen der 700Da kombinieren lassen. Akkus, Akku-Dummy und Ladegerät sind sowieso ident.Die 700Da kostete mich 285 Euro, inklusive Porto aus Deutschland. Ich kaufte sie bei eifelcam bzw. TheDolphinShop auf ebay.Laut diesem Händler wird bei der Astromodifikation der "phaser layer infrared-absorption glass filter" entfernt. Dies brächte eine "um mehr als das Vierfache erhöhte Empfindlichkeit in der H-Alpha-Linie und eine um mehr als das Sechsfache höhere Empfindlichkeit in der Schwefel-II-Linie".

Die Astromodifikation erhöht die Sensitivität im tiefen Rot und wirkt sich somit dort aus, wo angeregter Wasserstoff rot im All aufstrahlt.

Links:

Der Rosettennebel im Einhorn mit der 700Da und einem UHC-Clipfilter - in Wien und bei starkem Mondlicht. Das enorme Rauschen muss ich noch wegbekommen

Der Umbau ist aber kein Wundermittel: Bei Himmelsobjekten mit kontinuierlichem Spektrum (wie z.B. Sternhaufen oder fernen Galaxien) reduziert sich sein Nutzen deutlich.

Erstellt man Sternspektren, ist nach erfolgter Modifikation eine Neukalibrierung vorzunehmen.Die Sensorreinigung wird beim Abschalten der Kamera weiterhin angezeigt, die Neueinstellung des Sensor-Auflagenmaßes bewahrt die Autofokus-Funktion. Die ist in der Astronomie zwar entbehrlich wie ein Tontechniker beim Stummfilm - aber sehr praktisch in der terrestrischen Fotografie.

Tage mit Rotstich

Der bei irdischen Motiven gern genutzte automatische Weißabgleich ist nach der Modifikation jedenfalls Geschichte: Alles bekommt einen Rotstich.Man eliminiert ihn, indem man ein Eichfoto schießt und dann beständig den manuellen Weißausgleich verwendet. Das geht bequem. Das Handbuch erklärt den Prozess "WB: Anpassen der Belichtung an die Lichtquelle (Weißabgleich)".

Man fotografiert eine Graukarte oder weiße Wand, sucht im Kameramenü den Eintrag Custom WB, importiert das geschossene "weiße" Foto und bestätigt das mit Set.

Wählt man im folgenden stets den manuellen Weißableich, wird der Rotstich künftighin entfernt.

Links sehen Sie den Vergleich:

Oben:

Automatischer Weißabgleich mit der unmodifizierten EOS 650D

Mitte:

Automatischer Weißabgleich mit der astromodifizierten EOS 700Da

Unten:

Manueller Weißabgleich mit der astromodifizierten EOS 700Da

Als Alternative bietet sich der zeitweise Einsatz eines OWB-Clipfilters an, wobei die drei Buchstaben für Original White Balance stehen. Diese grünlichen Gläser werden nach Abnahme des Objektivs von vorne in die Cam gesteckt. Gebrauchte OWB-Clipfilter bekommt man bei ebay ab 41 Euro (Stand April 2025, Versand nach Österreich einberechnet).Mit OWB-Filtern soll der automatische Weißabgleich funktionieren, der Empfindlichkeitsgewinn im Roten geht damit aber freilich wieder verloren.

Eine Clip-Palette für die Nacht

Clip-Filter vermeiden einige Nachteile der oft bereits vorhandenen Einschraubfilter:

- Am Teleskop führt der Einsatz von Einschraubfiltern vor dem Kameraadapter mitunter zu stärkerer Vignettierung. Der Bildfeldrand wird dann schlechter ausgeleuchtet.

- Im Zusammenspiel mit Kameraobjektiven braucht es eine mechanische Lösung für den Einbau von Einschraubfiltern. Ist diese gefunden, mangelt es fast immer am Back-Fokus: Man kann nun nicht mehr auf unendliche Entfernung scharf stellen.

Diese Probleme entfallen mit Clip-Filtern, die ja im Gehäuse selbst montiert werden:

- Clip-Filter sind mit Canon EF-Objektiven kompatibel

- Sie haben, soweit mir bekannt, kein Problem mit Fremdobjektiven

- Den tiefer in die Cam ragenden Canon EF-S Objektiven stehen sie aber im Weg

Betreibt man die DSLR am Teleskop, lässt sich die Wirkung vorhandener Einschraubfilter ausprobieren.

Nur was wirklich gefällt, erwirbt man auch in der Clip-Version: Das solcherart bestückte Gehäuse ist dann auch mit Fotoobjektiven nutzbar - ein Riesenvorteil.

Natürlich bekommt man solche Clipfilter auch günstiger aus zweiter Hand.

Allerdings sollte man stets auch die Versandkosten im Auge behalten, speziell bei scheinbaren Schnäppchen.

Die grüne Farbe des oben links gezeigten UHC-Clipfilters ist besonders prägnant, wenn man durch den Kamerasucher blickt.

Drückt man den Auslöser, taucht aber ein rötliches Bild am Display auf. Wie ist das möglich?

Der UHC-Clipfilter hat zwei Durchlassbereiche: Im Grünen und im Roten. Unser Auge ist primär im grünen Bereich empfindlich. Daher erscheint uns die Welt beim Blick durch den Filter grün. Die astromodifizierte DSLR ist hingegen im roten Bereich sensitiver als im grünen. Sie präsentiert uns eine gerötete Welt.Wie der Test mit einer TV-Fernsteuerung zeigt, reagiert der Sensor sogar ein wenig aufs Infrarot.

Das wird am liebsten in astromodifizierte Gehäuse geclippt:

- OWB-Filter: Zum Weißausgleich in der Alltagsfotografie. Näheres siehe oben

- CLS-Filter: Sie dämpfen das künstliche Licht von Quecksilber- und Natriumlampen und mindern so einen Teil der Lichtverschmutzung. Die vier weiter oben genannten "Nebellinien" im Blaugrünen und Roten dürfen das Glas fast ungehindert passieren

- UHC-Filter: Die konzentrieren sich etwas entschiedener auf die Nebel-Emissionen im Grünen und Roten. Das kontinuierliche Licht von Sternen und Galaxien wird allerdings farblich verändert und etwas mehr geschwächt: Das bedingt längere Belichtungszeiten und stellt entsprechend höhere Anforderungen an Nachführung bzw. Guiding

- Rotfilter: Diese sperren nachts das um die Vollmondphase entstehende, schwache Himmelsblau und viel künstliches Stadtlicht aus. Das Licht von Emissionsnebeln (H-Alpha, SII) wird aber zum Sensor gelassen. So öffnet z.B. der Astronomik Pro Planet 642 Filter erst etwas nach 640 nm (rot) und schließt bei rund 845 nm (IR)

- Emissionslinien-Filter: Diese besonders strengen Clip-Filter lassen jeweils nur das Licht ganz bestimmter Emissionen (H-Beta-Linie oder OIII-Linien oder H-Alpha oder SII-Linie) zum Sensor vor

Astromodifizierung und UHC-Filter bescheren dem Sternhaufen M44 etwas ungewohnte Farben

Alternativen

Einige Anbieter bauen die DSLR noch kompromissloser um. Bei der Vollspektrummodifizierung müssen alle Filter raus. So wird nicht nur (wie bei der Astromodifikation) die Rotempfindlichkeit erhöht, sondern auch die Infrarot- und UV-Sensitivität des Sensors ausgenutzt. Der erfassbare Spektralbereich soll, wie ich las, z.B. von 350 bis 1100 nm reichen. Dort ist Schluss, weil der Sensor ja aus Silizium besteht.Aber Achtung: Sobald Linsen ins Spiel kommen (Kameraobjektive, Refraktoren, Barlow-Linsen, Korrektoren, Shapley-Linsen) muss man einen spektral begrenzenden Filter vor den Sensor setzen, z.B. in Form eines Clip-Filters.Denn mit Linsen lässt sich ja schlimmstenfall nur auf eine, meist auf zwei oder höchstens auf drei Wellenlängen scharfstellen. Die anderen bilden eine defokussierte "Wolke" um das fokussierte Objekt herum.Da ich mit vollspektrummodifizierten DSLRs bislang keine Erfahrung besitze, verlinke ich hier auf die Webseiten zwei Anbieter: Full Spectrum International (offenbar UK, daher auf Zollbestimmungen achten) und IrreCams.de.

Eine Alternative zum Vollumbau wären dedizierte Deep Sky Astrokameras: Die teuren Modelle bestechen mit einer deutlich höheren Empfindlichkeit, selbst im IR. Sie rauschen weniger als die DSLR, auch dank der eingebauten Peltier-Kühlung samt Lüfter.Allerdings sind Astro-Cams in Ermangelung eines Displays, einer Speichercard und eines eigenen Akkus nicht für den Standalone-Betrieb geeignet.

Alle Angaben ohne Gewähr