"Out of the Box": Meine Balkon-Fernsteuerung

Wichtige Vorbemerkung:

Ich beschreibe hier meine Konfiguration. Sollten Sie diese ganz oder auch nur in Teilen nachbauen, so tun Sie das ausschließlich auf Ihre eigene Gefahr.

Ich übernehme keine Haftung für Schäden jedweder Art.

Hauptmotivationen

Einst stand ich beim Fotografieren in der Kälte. Jetzt klappt's vom Zimmer aus.

Früher waren Auf- und Abbau des Equipmentss langwierig. Jetzt geht das alles in einem Ruck.

Denn 2019 habe ich "Out of the Box" entwickelt. Kernstück ist eine schwarze Elektronikbox, die fix zwischen den Stativbeinen montiert ist.

Hauptmerkmale des Projekts

- Teleskop, Kameras, Sensoren für Wolken, Temperatur und Feuchtigkeit werden über ein einziges USB 3.0 Kabel vom Zimmer aus gesteuert. Die Bahtinov-Maske und die Beleuchtung der Flatfieldbox sowie der Sucherteleskope werden per Funk kommandiert. Dies gilt jetzt auch für den Fokussiermotor, nachdem der USB-Wandler im November 2024 ausgefallen ist

- Die nötigen Geräte und Sensoren befinden sich beständig am Teleskop, ebenso sämtliche Kabelverbindungen zwischen diesen und der Elektronikbox zwischen den Teleskopbeinen

- Fotos, Videos und Daten landen direkt - und nicht über den Umweg über externe Speichermedien - auf dem PC. Sie können daher sofort weiterbearbeitet werden.

Einsatzgebiete des ferngesteuerten Teleskops

Mein Hauptinteresse liegt in der Fotografie des Himmels. Ich versuche ansprechende Bilder von Mond und Planeten zu schießen sowie, soweit es die großstädtische Lage erlaubt, auch von Deep Sky Objekten.

Darüber hinaus betreibe ich fotografische Astrometrie (Koordinatenbestimmung) und gelegentlich auch Fotometrie (Helligkeitsmessung) an Kleinplaneten und anderen punktförmigen Objekten.

Außerdem beteilige ich mich an der fotografischen Impaktsuche auf Jupiter bzw. Saturn und halte Sternbedeckungen zur Zeiterfassung auf Video fest.

Dennoch bleibt das Gerät weiterhin für rein visuelle Himmelsbeobachtungen geeignet, wenn man die Kamera gegen ein Okular tauscht. Es ist nur etwas schwerer geworden.

Was habe ich dabei gewonnen?

Alles gelangt vorkonfiguriert und in einem Rutsch vom Zimmer auf den Balkon:

- Transport, Aufbau sowie Anschluss der zwei Kabel für Strom und Daten: 3 Minuten

- Einnorden, Zwei-Stern-Alignment, grobes Vorfokussieren: 5 Minuten.

Geht alles glatt, verweile ich während der gesamten nun folgenden fotografischen Arbeit im warmen Zimmer. Auf den Balkon muss ich bloß, um die Leuchtbox für die Kalibrierungsaufnahmen vors Objektiv zu setzen - was tunlichst nur einmal pro Nacht geschieht: Beleuchtet dient die Box als Lichtquelle für die Flatfields, mit den per Funk abgeschalteten LEDs fungiert sie als Objektivdeckel für Darks und Biases.

- Abbau des Teleskops samt Wiederunterbringung im Zimmer: 2 Minuten

Ab 2019 lief die Anbindung mit USB 2.0, seit Februar 2024 mit USB 3.0. Im November dieses Jahres fiel der Shoesting FCUSB2 aus - ein digital/analog-Wandler, mit dem ich den Fokusmotor vom PC aus steuerte. Das Fokussieren per Funk und die Einbeziehung einer Heizmanschette erforderten Umbauten und Erweiterungen der Elektronik.

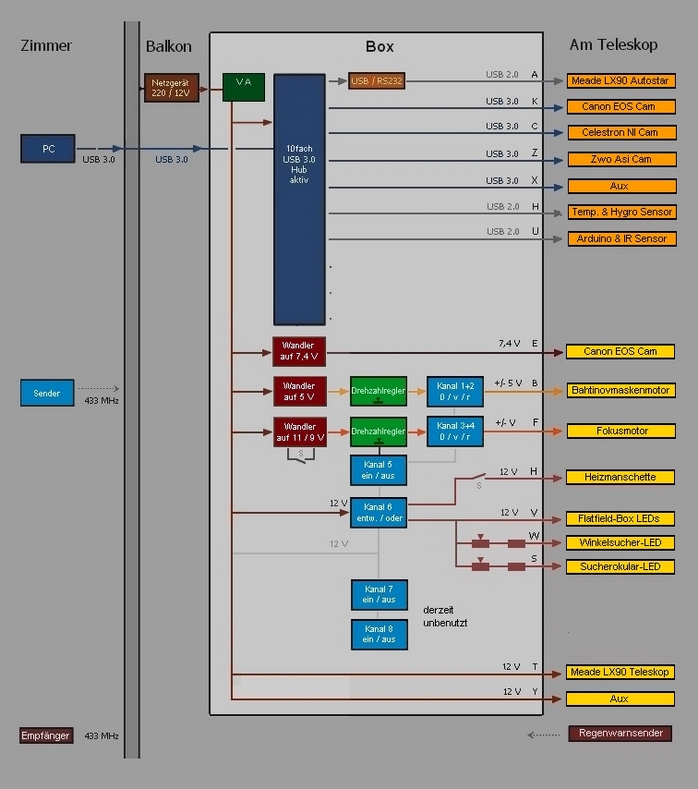

Schematischer Bauplan. Die Komponenten werden weiter unten vorgestellt

Das Teleskop

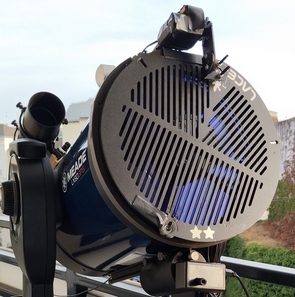

Herz meiner Balkonsternwarte ist seit dem Jahr 2005 das LX90, ein Schmidt-Cassegrain-Teleskop von Meade. Es besitzt eine Öffnung von 200 mm und gut 2000 mm Brennweite.

Das Gerät ist samt Montierung, Stativ und Elektronikbox für mich gerade noch leicht genug, um es die drei Meter vom Zimmer auf den (leider überdachten) Balkon zu ziehen bzw. Bein für Bein über den hohen Türstaffel zu hieven.

Ein derartiges Instrument sammelt etwa tausendmal so viel Licht wie das freie Auge und erzielt eine theoretische Auflösung weit unter einer Bogensekunde.

Die maximal sinnvolle Vergrößerung liegt meiner Erfahrung nach bei 220 x. Höhere Vergrößerungen lässt die Thermik an meinem Standort selten zu.

Das LX90 ist ein sogenanntes Goto-Teleskop. Dank der Autostar-Handbox kann es Himmelsobjekte automatisch ansteuern. Ich betreibe es im azimutalen Aufstellungsmodus.

Das Teleskop bezieht seine Betriebsspannung (12 V) aus der Box. Seine Autostar-Handbox (HBX) ist über einen RS232-Adapter mit dem Zehnfach-Hub verbunden.

Der PC

- CPU: AMD Ryzen 7 3800X mit 8 Kernen (16 Threads) und 3.900 MHz

- RAM: 64 GB (nachgerüstet; es funktionierte aber auch mit 32 GB bestens)

- GPU: GeForce RTX 3050 mit 8 GB (nachgerüstet; es klappte aber auch mit 2 GB)

- Inateck USB 3.0 PCI Express Karte mit 15pin SATA-Stromanschluss

- Betriebssystem: Win 11 Home Edition, 64 (ehemals Win 10)

- Monitore: 2 BenQ mit jeweils 1920x1080 Pixel

Die Verwendung zweier Monitore ist ein echtes Plus: Man kann die Steuersoftware für das Teleskop und die Kamera im Auge behalten und gleichzeitig auch noch anderes tun.

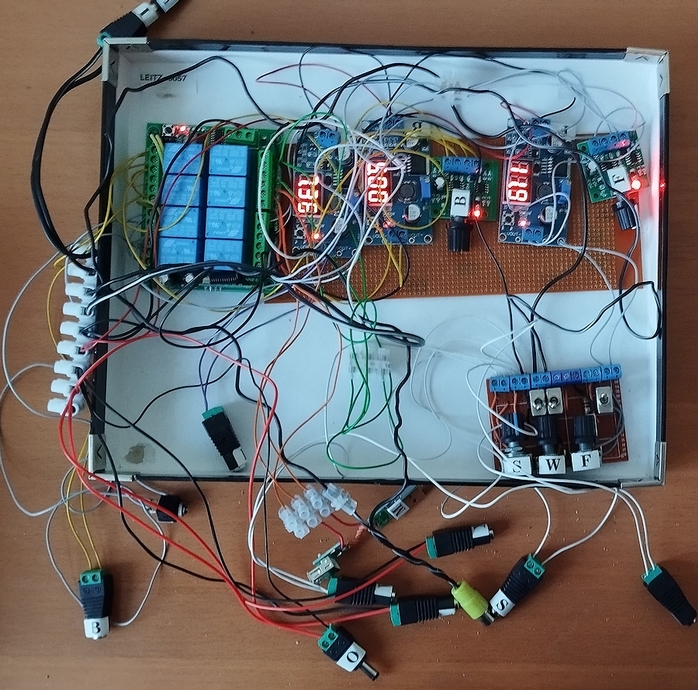

Aktuelle Elektronik in der Bau- und Testphase (Jan. 2025)

Kabelanbindung an den PC

Vom PC mit seiner USB 3.0 PCI Express Card führen ein USB 3.0 Kabel von etwa 5 m Länge und dann ein weiteres von 2 m Länge zum Gerät. Letzteres mündet direkt ins USB-Kabel des in der Box befindlichen USB 3.0 Hubs. War der PC zuvor länger in Betrieb, wird die USB 3.0 Planetenkamera häufig nicht erkannt. Das Neustarten des PCs behebt dieses seltsame Problem aber.

Das Netzgerät

Auf meinem Balkon habe ich einst eine wasserfeste Wandsteckdose montieren lassen. Von dort bezieht das Netzgerät 230 V Wechselstrom, der von ihm in 12 V Gleichstrom verwandelt wird. Diese Spannung gelangt über ein Kabel in die Box.

An der Box ist ein Spannungs- und Strommessmodul montiert. Es blieb von einem anderen Projekt übrig.

Mittlerweile habe ich einen Verteiler vor das Wandnetzgerät geschaltet, der auch gleich die Energie für das seit Ende 2025 oft parallel betriebene Dwarf 3 liefert. Alternativ bezieht das Smart Telescope seinen Strom aber auch über den USB 3.0 Hub in der Box bzw. aus seinem fix eingebauten Akku.

Ohne diese Erweiterung liegt die Stromaufnahme zwischen 0,4 und 0,7 Ampere.

Ist die Flatfieldbox aktiv, klettert sie auf 1,4 A, bei Nutzung der Heizmanschette auf 1,7 A. Das Netzgerät liefert bis zu 3 A.

Beim Aufbau schließe ich das Netzgerät stets vor dem USB-Datenkabel an, beim Abbau entferne ich es nach dem Datenkabel - weil der unversorgte Hub, wie ich vermute, viel Strom aus dem PC ziehen würde.

Sicherheitshalber steckt das Datenkabel auch nicht an den USB-Anschlüssen des Mainboards, sondern an einer im PC verbauten USB 3.0 PCI Express Karte.

In der Box wird der Strom an die einzelnen Komponenten weiter geleitet, darunter Hub, Funkempfänger, Spannungswandler und Drehzahlregler.

Was mündet in die Box?

Die Spreizung der Stativbeine wird mit drei Streben begrenzt, die sich in einer Platte unter dem Teleskop vereinen. Hierauf ist die Box angeschraubt.

Eingangsseitig münden ein:

- Stromversorgung (12V)

- Datenkabel (USB 3.0)

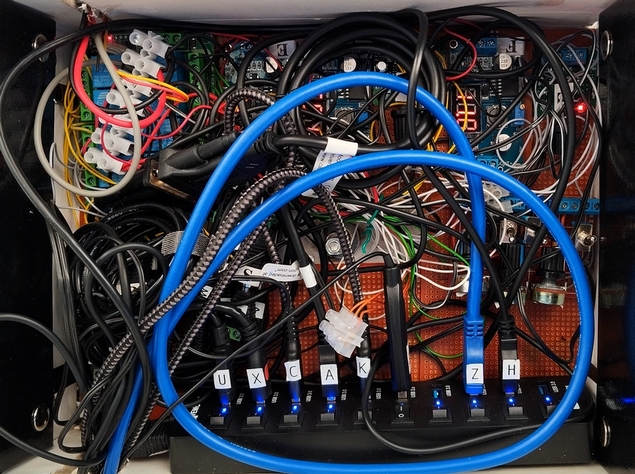

Ein Blick in die Box

Das Datenkabel endet in der Box in einem aktiven 10-fach-Hub (USB 3.0). Daran stecken:

- 1 USB/UART-Adapterkabel (USB 2.0) für die Autostar-Teleskopsteuerung

- 3 USB-Datenkabeln (USB 3.0) für bis zu drei Kameras

(Canon EOS, Celestron NexImage; Zwo Asi)

- 1 USB-Datenkabel (USB 3.0) als Auxilliary

- 1 Datenkabel (USB 2.0) für den TemperHum-Sensor (Feuchtigkeit und Temperatur)

- 1 Datenkabel (USB 2.0) für den IR-Sensor samt Arduino (Wolkenerfassung)

Die USB-Buchsen des Hubs lassen sich übrigens einzeln per Hand ein- oder ausschalten.

Der Hub benötigt 12 V als Stromversorgung, die ihm die Box zur Verfügung stellt. Aktive Hubs sind oft problematisch, falls sie - was eigentlich nicht sein dürfte - den ihnen zugeführten Strom nicht nur in die angehängten Geräte, sondern auch "zurück" in den PC leiten. Dieser Strom kann PCs bzw. Notebooks beschädigen!

Der zehnfache USB 3.0 Hub in der Box

Die Kabel gelangen durch einen Schlitz in die mit einem Deckel verschlossenen Schachtel. So lassen sie sich leicht tauschen. Weil ich überlange Kabel nicht kappen wollte, habe ich sie in der Box zusammengerollt. Das Innere ist deshalb vollgeräumt.

Inside the Box

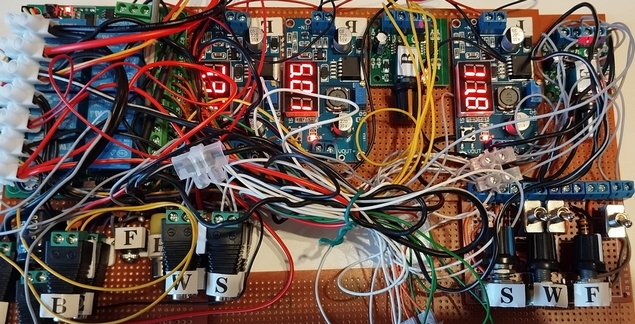

Neben dem USB Hub steckt jede Menge Elektronik in der Box. Mittlerweile ist diese konsequent über Buchsen und Stecker mit der Peripherie verbunden. Somit lässt sie sich nötigenfalls leichter ausbauen und auf dem Tisch servicieren. Unterm Teleskop war dies denkbar unbequem.

Intern habe fast überall mehradrige Litzenkabel verwendet. Einadriger Schaltdraht lässt sich zwar wesentlich besser biegen, bricht aber bei häufiger Bewegung.

Die Farbkodierung hilft, den Kabelsalat zu strukturieren: Rein schwarze Kabel gehen zum Minus-, rote zum Pluspol. Gelbe Kabel gehören zur Steuerung der Bahtinovmaske, graue zur Fokusmotor-Steuerung. Weiße Kabel führen den LEDs in den Suchern Strom zu, violette versorgen die EOS-Cam mit Spannung usw.

Aufgeklebte Buchstaben kennzeichnen Baugruppen, Stecker, Buchsen oder Drehregler der verschiedenen Systeme. So steht etwa W für alles, was mit der Winkelsucher-Beleuchtung zu tun hat.

Anschlussbuchsen und -stecker der Steuerungselektronik

Ein besonders wichtiges Element ist der 8-Kanal-Funkempfänger mit seinen acht Relais.

- Kanal 1 und 2 klappen die Bahtinovmaske vor bzw. zurück

- Kanal 3 und 4 steuern den Meade Microfocusser vor und zurück

- Kanal 5 reduziert die Geschwindigkeit des Fokusmotors

- Kanal 6 schaltet wahlweise die LEDs in den beiden Suchern und der Flatfield-Box ein oder aber die Heizmanschette

- Die Kanäle 7 und 8 sind zur Zeit ohne Funktion

Die Kanäle 1 bis 4 aktivieren ihr jeweiliges Relais nur solange, wie die entsprechenden Tasten am Sender gedrückt werden. Die Kanäle 5 bis 8 schließen ihr Relais beim Druck der passenden Taste und öffnen es bei nochmaligem Druck wieder.

In die Box gehen 12 V, die dort nach Passage am Volt-Amper-Meter weiter verteilt werden - z.B. zum Teleskop, zum Empfänger oder zum aktiven USB-Hub. Ich benötige aber auch andere Spannungen.

Drei elektronische Spannungswandler mit Spindeltrimmern stellen diese zur Verfügung.

- 11 oder 9 V zur Steuerung des Fokusmotors

- 7,4 V zur Stromversorgung der Canon-DSLR

- 5 V zur Steuerung des Bahtinovmaskenmotors

Die drei Wandler besitzen jeweils abschaltbare Voltmeter, die wahlweise die Eingangs- oder die Ausgangsspannung anzeigen. Nötig ist dieses Feature nicht: Man kann die Ausgangsspannungen genauso gut mit einem externen Messgerät abgleichen.

Gepflegter Kabelsalat zwischen Empfänger, Spannungswandler, Drehzahlregler und der kleinen Platine mit Schaltern, Vorwiderständen und weiteren Potentiometern

Zwei einstellbare Drehzahlregler sind jetzt ebenfalls verbaut. An ihrem jeweiligen Potentiometer wird die Pulsbreite des Gleichstroms für die Motoren eingestellt: So verlieren diese auch bei verlangsamter Fahrt nicht an Kraft. Zuvor hatte ich hier entsprechend belastbare Widerstände benutzt, was prinzipiell auch funktionierte (allerdings mit Kraftreduktion).

Der erste Drehzahlregler vermindert das Tempo des Bahtinovmaskenmotors. Die Maske klatscht daher nicht mit voller Wucht auf den vorderen Tubusrahmen bzw. zurück in ihre Ausgangslage auf der Prismenschiene. Sie klappt nun etwas gemächlicher vor bzw. zurück.

Der zweite Drehzahlregler reduziert die Geschwindigkeit des Fokusmotors, falls die Taste des Kanals 5 gedrückt wurde. Das erleichtert die Feineinstellung beim Scharfstellen. Ein weiteres Drücken dieser Taste stellt das höhere Tempo wieder her.

Und noch ein elektronisches Gerät findet sich in der Box: Das Meade Teleskop LX90 lässt sich nicht direkt mit USB steuern. Seine Autostar-Handbox muss vielmehr über den USB-RS232-Adapter an den Hub angeschlossen werden. Die Wahl des Chip-Satzes scheint kritisch zu sein. Meiner Erinnerung nach braucht es außerdem einen passenden Treiber.

Es funktionierte bei mir letztlich mit einem Adapter namens USB 2.0 to RS232 DB 9Pin SerialCable (PL2303), Produktnummer CD0477.DE von CableCreation, mit einem eingebauten PL2303-RA Chip.

Was kommt raus aus der Box?

Von der Box zieht ein gutes Dutzend Kabeln zum Teleskop hoch. Zwei Kabel biegen gleich nach dem Verlassen der Schachtel in Richtung der rechten Montierungsgabel ab. Sie dienen der Stromversorgung des Teleskops mit 12 V sowie der Datenübertragung zur Autostar-Handbox.

Die anderen Kabel machen sich auf den Weg zur linken Montierungsgabel. Weiter oben biegen wiederum drei ab - für die Heizmanschette (12V, per Funk aktivierbar) und den IR-Sensor (USB 2.0) sowie für die aufsteckbare Flatfieldbox (12V, alternativ per Funk aktivierbar).

Die verbliebenen Kabel werden über die linke Montierungsgabel geführt. Sie münden in Buchsen, die mit Buchstaben (siehe Schaltschema oben) beschriftet sind. Den gleichen Buchstaben tragen die Stecker der entprechenden Geräte. Auch die Buchsen und Stecker in der Box selbst sind entsprechend gekennzeichnet.

Die Datenkabeln für die Kameras nützen den USB 3.0 oder den USB 2.0 Standard. Bei den anderen Geräten genügen USB 2.0 Kabel.

- Stromkabel fürs Teleskops (12 V)

- Datenkabel fürs Teleskop (mündet über Adapter in die Meade Autostar-Handbox)

- Stromkabel für die Canon DSLR EOS 650D oder 700Da (7,4 V via Akku-Dummy)

- Stromkabel für eine zukünftige CMOS-Deep-Sky-Cam (12 V über AUX)

- Datenkabel für die Kamera 1 (DSLR, USB 2.0; Canon EOS 650D oder 700Da)

- Datenkabel für die Kamera 2 (CMOS, USB 2.0; Celestron NexImage 5)

- Datenkabel für die Kamera 3 (CMOS, USB 3.0; Zwo Asi 678MC)

- Datenkabel AUX für eine weitere Kamera (USB 3.0)

- Stromkabel für den Fokusmotor (9 oder 11 V, per Funk einschaltbar und umpolbar)

- Stromkabel für den Bahtinovmasken-Motor (5 V, per Funk einschaltbar und umpolbar)

- Stromkabel AUX für künftige Kamerakühlung (12 V)

- Stromkabel für die Fadenkreuz-LED des Geradsichtsuchers (per Funk schaltbar)

- Stromkabel für die Fadenkreuzokular-LED des Winkelsuchers (per Funk schaltbar)

- Stromkabel für die aufsteckbare LED-Flatfield-Box (12V, per Funk schaltbar)

- Stromkabel für die fixe Heizmanschette (12 V, alternativ per Funk schaltbar)

- Datenkabel des TempHum-Sensors für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (USB 2.0)

- Datenkabel für den Arduino mit dem IR-Wolkensensor (USB 2.0)

Die Nabelschnur

Die aus der Box ragenden Kabel müssen deutlich länger sein als die zu überwindende Höhendifferenz, da die Box selbst nur ein kleines Stück weit mitrotieren kann. Gleichzeitig sollen sie aber nicht zur Stolperfalle werden.

Weil das Teleskop am Balkon nur einen beschränkten Azimut-Bereich überstreichen kann, war leicht ein Kompromiss zu finden.

Die Kabel sind mit Klettbändern zu einem dicken Strang verquickt. Damit sich diese Nabelschnur während der Teleskopbewegung nicht an den Aussparungen der Ablageplatte verheddert, klippte ich einen geschlitzen Wellschlauch auf die Plattenkante.

So etwas verwenden Autofahrer, damit ihnen der Marder nichts durchbeißt. Auf meinem Balkon haust das Tier bislang nicht.

Gabelsalat

Die meisten Kabel werden über den oberen Rand der linken Montierungsgabel geführt und dort mit einem Klettstreifen befestigt. Da finden sich auch die Buchsen zum Anschluss der Geräte: Vor allem jene für Kameras, Fokusmotor, Bahtinovmaske, Sucher-LEDs bzw. Temperatur- und Feuchtigkeitsmesser.

Komponenten im bzw. am Teleskop

Die nun folgenden Komponenten sind mehr oder weniger fix am Teleskop montiert oder - wie die jeweils verwendeten Kameras - austauschbar. Die recht schwere Flatfieldbox für die Kalibrierungsaunahmen kommt erst bei Bedarf vors Objektiv. Deren Stromkabel ist aber in die Nabelschnur integriert.

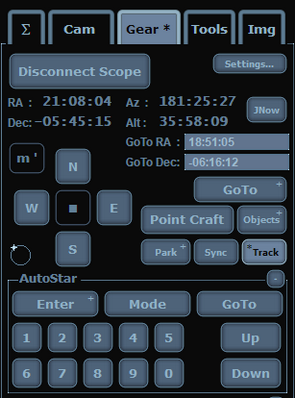

Das Teleskop bewegt sich

Das Meade LX90 (das ich jetzt gern RLX90 nenne, wobei das "R" für Remote steht) lässt sich vom PC aus kontrollieren.

Die Steuerbefehle erfolgen über den ASCOM-Standard: Bei der Einstellung POTH können mehrere Programme parallel zugreifen.

Zum Ansteuern verwende ich APT, das sogar Objektlisten abarbeiten kann. Die Steuerung klappt auch mit Cartes Du Ciel oder dem virtuellen Autostar Controller (Bestandteil der Meade Autostar Suite).

In APT kann man das Zielobjekt aus Datenbanken auswählen und das Teleskop an die gewünschte Position fahren lassen. Alternativ klickt man es in Cartes du Ciel an und übergibt dessen Koordinaten per Click an APT.

Eine sehr feine Funktion von APT heißt Point Craft. Man schießt ein Foto nahe des gewünschten Objekts. Point Craft analysiert es mittels Plate Solving und weiß anhand der festgehaltenen Sterne, wohin das Teleskop schaut.

Es wiederholt diesen Vorgang auf Wunsch, bis das Zielobjekt exakt in der Bildfeldmitte landet.

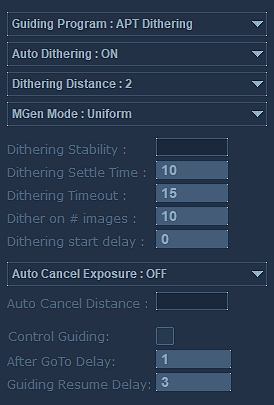

Natürlich funktioniert auch das Dithering mit APT. Dies sorgt alle paar Aufnahmen für einen zufälligen Versatz, was sonsorbedingte Rauschmuster auf den Fotos mindert.

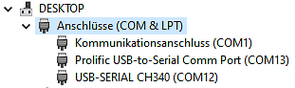

Wichtig: Der COM-Port

Alle Teleskop-Steuerungsprogramme müssen auf jenen COM-Port zugreifen, an dem sich der USB/RS232-Adapter angemeldet hat. Mitunter ändert Windows ihn einfach.

Zur Überprüfung des COM-Ports startet man den Windows Gerätemanager (im Feld Ausführen eintippen: devmgmt.msc - und gleich eine Verknüpfung anlegen).

Der Eintrag findet sich dort unter Anschlüsse COM & LPT. Auf den angezeigten Port wird die Software eingeschworen. Manche Programme erwarten bei der Eingabe übrigens eine führende Null (z.B. 016 statt 16 oder 04 statt 4), andere nicht.

In obigem Beispiel findet sich der Eintrag der Autostar-Handbox bzw. ihres Adapters unter Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM 13). Die Software des Arduino mit dem IR-Wolkensensor übertragt ihre Daten in diesem Exempel hingegen über COM 12.

EOS - die kontrollierte "Göttin"

Der Name der Canon-Kameraserie EOS erinnert nur scheinbar an die gleichnamige griechische Göttin der Morgenröte.

In Wirklichkeit ist EOS nur ein sehr prosaisches Kürzel für Electro-Optical System Digital.

Wie auch immer: Bei mir stehen für die Deep-Sky-Fotografie die Canon EOS 650D und die 700Da im Einsatz. Sie sind einander sehr ähnlich, die etwas neuere 700Da ist allerdings astromodifiziert. Meine Box versorgt jeweils eine davon mit 7,4 V Spannung. Dazu wird anstatt des Akkus ein Dummy ins Batteriefach eingesetzt.

Sollte ich jemals zwei DSLRs gleichzeitig einsetzen - was erschütterungstechnisch wohl eher suboptimal wäre - würde eine davon mit ihrem Akku betrieben. Alternativ ließe sich die Stromversorgung mithilfe eine Splitter-Kabels auf die Zweitkamera ausdehnen.

Über ein USB 3.0 Verlängerungskabel und ein nachfolgendes kurzes USB 2.0 Kabel ist die EOS mit dem Zehnfach-Hub verbunden.

Den Winkelsucher besaß ich noch aus analogen Yashica-Zeiten. Etwas modifiziert passt er auch auf den Suchereinblick der Canon. Zusammen mit den LEDs der Kameramattscheibe hilft das eingebaute Prisma beim Alignment des Teleskops: Ich muss die Kamera für diesen wichtigen Vorgang - er geht jeder Foto-Session voran - also nicht mehr abnehmen. Stattdessen bringe ich im Winkelsucher den Stern mit der zentralen LED der Mattscheibe in Deckung.

Die EOS-Kamera (Schnittstellenstandard USB 2.0) überträgt jedes Foto per USB 2.0 und USB 3.0 Kabel an den USB 3.0 Hub. Der schickt das Signal weiter an den PC. In der Einstellung RAW+JPG dauert dies geschätzte 2 Sekunden. Im LiveView-Modus von APT schwankt die Übertragungsgeschwindigkeit zwischen 10 und 15 Bildern pro Sekunde.

APT kann die Fotodateien gleich sinnvoll benennen und in unterschiedlichen Ordnern ablegen. Das macht die weitere Verarbeitung bequemer.

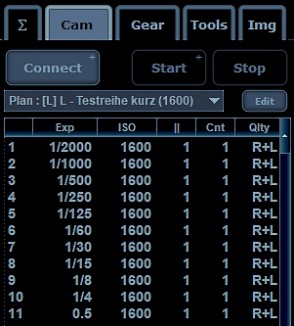

Die Belichtungssteuerung erfolgt ebenfalls mit APT, das ganze Belichtungspläne abarbeiten kann und auch die Spiegelvorauslösung (Anti Vibration Pause) unterstützt.

CMOS-Cams für Mond und Planeten

Anstatt (oder zusätzlich zu) der DSLR kann ich eine Planetenkamera an eines der USB 3.0 Verlängerungskabeln anschließen. Früher waren dies vor allem die NI 5 und die NI 10 von Celestron. Das Kabel ist mit dem Zehnfach-Hub verbunden und übernimmt neben dem Datentransport auch die Stromversorgung (5 V).

Die Pixel waren bei der NI 10 winziger als bei der NI5. Dies resultierte in einer noch geringeren Empfindlichkeit.

Deshalb musste man jedes Frame bei der Planetenfotografie recht lange belichten, was wieder die Framerate (fps) senkte.

Die Auflösung war bei beiden Kameras großartig. Sie wurde vom Seeing samt Thermik an der Hauswand begrenzt.

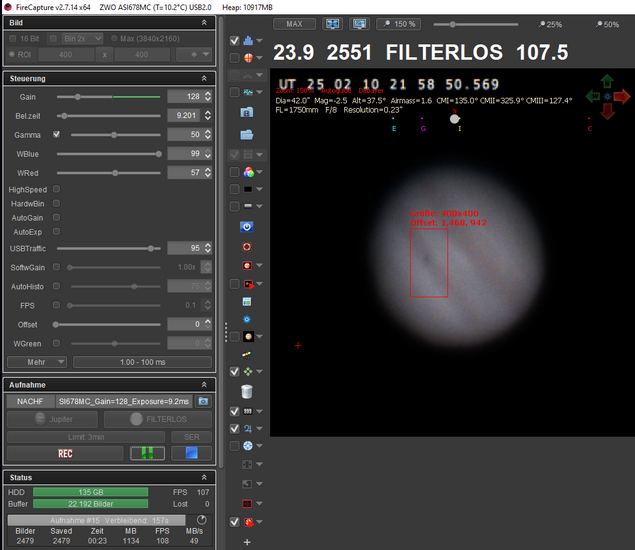

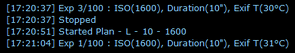

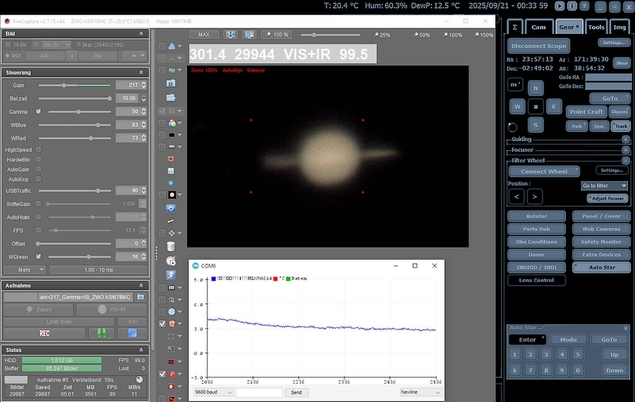

Seit Ende 2024 steht die Zwo Asi 678MC im Einsatz, gesteuert mit FireCapture. Diese Software vergibt auf Wunsch aussagekräftige Dateinamen, die u.a. Datum, Uhrzeit, Objektname, Kameraname, Filtername, Belichtungszeit und Gain beinhalten.

Die Asi 678MC ist lichtstärker als die Celestron-Cams - und zusätzlich auch im Infrarot empfindlich. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten.

Geraten die Videos wegen des schlechten Seeing zu unruhig, hilft PIPP weiter. Es stabilisiert die gefilmten Objekte. Außerdem kann es mehrere Videos verbinden.

Doch bei längeren Belichtungszeiten bzw. hohem Gain nimmt das Rauschen stark zu. In diesem Fall dreht man zusätzlich ein Dark-Video mit gleichem Gain, gleicher Belichtungszeit und mit aufgesetztem Objektivdeckel.

Autostakkert kann dieses Dark beim Stacken der Video-Frames zu einem Summenbild in Abzug bringen. Diese Software verwandelt die Frames eines Videos auf Wunsch außerdem in eine lange Serie von Einzelfotos.

Bereit für eine gekühlte Astro-Cam

DSLRs besitzen Vorzüge und Nachteile. In spezialisierte Astro-Cams für Deep-Sky-Aufnahmen ist hingegen eine Peltier-Kühlung eingebaut. Sie drückt die Sensor-Temperatur Dutzende Grad C unter jene der Umgebung, was das Rauschen minimiert. Überdies ermöglicht sie eine wählbare Temperatur: Ein großer Vorteil beim Erstellen von Darks.

Dazu ist freilich eine zusätzliche Stromversorgung nötig. Mit dem AUX-Stromkabel stehen vorsorglich schon jetzt 12 V dafür bereit.

Scharf genug?

Die Fokuslage ändert sich beim LX90 leider mit der Neigung des Teleskops. Der Spiegel lässt sich nämlich nicht fixieren.

Umso wichtiger ist ferngesteuertes Fokussieren - mit dem Meade Mikrofocusser (#1209 Zero Image-Shift Microfocusser). Zum Ansteuern muss die Spannung (11 bis 12 V) nicht nur ein- oder ausgeschaltet, sondern auch umgepolt werden.

Meine Box liefert auch diese geschaltete Spannung. Will ich die Shapley-Linse in den Strahlengang einbringen, muss der Microfocusser gegen einen angeflanschten JMI-Fokusmotor getauscht werden.

An die selbe Kabelbuchse angeschlossen, lässt er sich in exakt gleicher Weise fernsteuern. Allerdings verträgt er maximal 9 V. In der Box befindet sich ein Schalter, der die entsprechende Spannungsreduktion am Spannungswandler erlaubt.

Die per Funk (Kanal 5) kommandierte Geschwindigkeitsreduktion bremst jeden angeschlossenen Fokusmotor ab. Hierzu wird die Impulsbreite des Drehzahlreglers verringert.

Ein doppeltes Fadenkreuz im Sucher

Das LX90 besaß ein geradsichtiges Meade-Sucherteleskop mit achtfacher Fixvergrößerung und 50 mm Öffnung. Ich konnte es mit etwas Mühe parallel zum Fernrohrtubus ausrichten, wenngleich die originalen Justierschrauben allesamt rasch abbrachen und ersetzt werden mussten.

Später baute ich darin zwei rote LEDs ein, um das Fadenkreuz - es bestand tatsächlich noch aus zwei dünnen Fäden - zu beleuchten. Allerdings hellten meine LEDs auch das Bildfeld auf.

Als einer der gekreuzten Fäden aus meinem Verschulden schließlich riss, tauschte ich den 8x50 Geradsichtsucher gegen einen 9x50 Winkelsucher von Celestron. Das eingebaute Amici-Prisma entlastet das Genick.

Hier ersetzt ein Glasplätzchen mit eingeritztem Doppelfadenkreuz die Fäden. Die batteriebetriebene Beleuchtungseinheit ersetzte ich mit einer LED, die ich in Schrumpfschleuche steckte. Damit läuft die Beleuchtung (über einen Vorwiderstand und ein Potentiometer) mit Strom aus der Box. Sie ist per Funk zu- bzw. abschaltbar (Kanal 6).

Mit dem 2. sieht man besser

Der zweite Sucher (f = 160 mm) hilft beim Zentrieren. Er wird exakt parallel zum Hauptrohr ausgerichtet. An ihm lassen sich 1,25 Zoll Okulare betreiben.

Leider reicht der sogenannte Backfocus nicht, um auch hier ein Prisma vorzuschalten - es sei denn, man schiebt die Fokusebene mit einer Barlow-Linse nach außen.

Auch beim Meade-Fadenkreuzouklar wird ein geritztes Glasplättchen von der Seite angestrahlt. Die LED ist per Funk (Kanal 6) schaltbar. Sie erhält Strom über einen Vorwiderstand aus der Box. Am Potentiometer ist die Helligkeit einstellbar.

Dieses Okular von 12 mm Brennweite passt in den zweiten Sucher, wo es etwa 13fache Vergrößerung erzielt.

Bei exakter Justierung landet ein Planet, der hier im zentralen Quadrat landet, im schmalen Bildfeld der Planetenkamera.

Geradsichtsucher ohne Vergrößerung

Manchmal sehnte man sich nach einem Geradesichtsucher zum direkten Anpeilen von Himmelsobjekten - mit schwacher oder gar keiner Vergrößerung. Die Montagepunkte für die Sucherschuhe am LX90 sind aber bereits besetzt. Dennoch gibt es einen Trick.

Die zentrale Papprolle einer Alufolien-Packung misst (in meinem Fall) 220 x 28 mm.

Ich lege diese einfach auf zwei Justierschrauben, die seitlich von der Halterung des Zweitsuchers fortragen. Dann fixiere ich dieses linsenlose Sehrohr mit einem Gummiband.

Somit erhalte ich einen passabel justierten Drittsucher - ohne Winkelprisma und ohne jede Vergrößerung. Ich sollte ihn freilich noch schwarz färben, damit er "professionell" aussieht.

Aus der Zeit gefallen: Autoguiding nicht möglich

Ein Autoguider soll die Sternposition im Bildfeld laufend überwachen und nötigenfalls die beiden Getriebe des Teleskops in Gang setzen - solange, bis der Stern wieder an seiner ursprünglichen Position steht. Damit wären mir auch längere Belichtungszeiten als 10 bis 15 Sekunden möglich.

2016 habe ich etliche Nächte am Teleskop mit dem Guiding-Programm PHD2 verbracht. Erfolglos. Der Guidestar schlug nach ein paar Augenblicken wilde Haken. Weil ich zuvor den U-Boot-Film Jagd auf Roter Oktober gesehen hatte, speicherte ich das Problem gedanklich unter der Bezeichnung Irrer Iwan ab und machte dafür die azimutale Montierung meines Teleskops verantwortlich. Verschiedene Websites bestätigten diese Vermutung.

FireCapture im Einsatz

Wie ich mittlerweile feststellte, will die Aufnahme-Software FireCapture beim Filmen von Planeten verlässliche Steuerbefehle ans Teleskop schicken. Sie kommen dort aber nicht mit der ASCOM-Einstellung POTH-Hub an, sondern - wenig praktisch - bei der Einstellung Meade Autostar I. Daher muss man die Verbindung zu APT vorher unterbrechen.

Und dann schaut das Monitorfenster aus wie ein Ping-Pong-Computerspiel aus den Achtzigerjahren: Der Ball (Verzeihung: Planet) ist in unentwegter Bewegung. Er prallt eine Zeit lang scheinbar von den Rändern ab und verlässt schließlich das Spielfeld auf Nimmerwiedersehen.

Entweder, meine Einstellungen sind komplett falsch, oder die Montierung spielt einfach nicht korrekt mit.

Und wie läuft's mit PHD2? Die Meade-Montierung dürfte die damit gesendeten Autoguiding-Befehle im azimutalen Aufstellungsmoduls blockieren. Der von PHD2 geforderte Pulse-Mode funktioniert selbst mit dem recht neuen Generic Driver nicht.

Zwar soll die als Guiding Cam eingesetzte Asi 678MC auch direkt über ihren ST4 Anschluss mit der Montierung kommunizieren können, doch dazu bedarf es einer zwischengeschalteten Elektronik:

Meade APM bzw. APM 909 gibt es nirgends mehr, nicht einmal auf Tauschbörsen. Auf mich wirkt das alles wie aus der Zeit gefallen.

What time is it, please?

Die Systemzeit des PCs lässt sich z.B. mit Nettime synchronisieren. Über die Website time.is kann man sie kontrollieren (aber nicht verändern). APT überträgt die Systemzeit an die DSLR. Es würde sie auch ans Teleskop senden, doch das lässt mein LX90 nicht zu.

Außerdem schreibt APT die Zeit auf Wunsch in den Foto-Dateinamen von CR2-Dateien: Allerdings repräsentiert der Name jenen Zeitpunkt, zu dem das DSLR-Foto auf die Festplatte geschrieben wurde. Zwischen dem Belichtungsende und diesem Zeitpunkt vergehen bei mir Sekunden.

Wesentlich präziser mutet der Systemzeitstempel an, den FireCapture auf Wunsch direkt in die einzelnen Videoframes einbringt: Anscheinend auf die Tausendstel Sekunde genau.

Wie ich vermute, liegt die tatsächliche Verlässlichkeit solcher Stempel unter Windows aber bloß im Bereich von einigen Zehntelsekunden - was in etwa der menschlichen Reaktionszeit entspricht. Sinnvoll sind solche Zeitmarken z.B. beim Filmen von Sternbedeckungen.

Bahtinovs Maske motorisiert

Zum oben erwähnten Fokussieren verwendet man gern eine Bahtinovmaske. Die muss dazu vor das Objektiv gesetzt werden. Bei mir klappt sie per Funkbefehl (Kanal 1) vors Objektiv bzw. kehrt nach einem anderen Funkbefehl (Kanal 2) wieder in ihre Ausgangslage zurück. Ein Getriebemotor, wie man ihn auch im Modellbau verwendet, bewegt sie.

Der Motor benötigt eine umpolbare Spannung von 5 Volt. Meine Box stellt diese zur Verfügung, wobei dem entsprechenden Spannungswandler auch ein Drehzahlregler folgt. Mittels Impulsbreitenmodulation sorgt dieser für eine gemächlichere Bewegung ohne Kraftverlust.

Die Anschlussbuchse für die Motorsteuerung befindet sich am oberen Ende der linken Montierungsgabel. Vermutlich würde mein recht simpler Mechanismus nicht an einem äquatorial montierten Teleskop funktionieren, weil er dort unter wechselndem Winkel zum Schwerkraftvektor läge.

Der Motor klebt an einer kleinen Holzlatte, die an einer Baader-Klemme befestigt ist. Diese reitet auf der am Tubus aufgeschraubten Prismenschiene.

Die Halterung ist so konzipiert, dass man sie einfach um 90 Grad schwenken kann. Dann stört sie auch nicht mehr, wenn man die Flatfield-Leuchtbox vors Objektiv setzt.

Möchte man hingegen ein Teleobjektiv bzw. den Spektrographen huckepack aufs Teleskop setzen, muss die Bahtinov-Einheit ganz entfernt werden - was dank der Prismenschiene innerhalb von 20 Sekunden von statten geht.

Die eben erwähnten Teleobjektive besitzen übrigens eigene, kleinere Bahtinov-Masken ohne Motorisierung: Häufiges Nachfokussieren ist bei ihnen ja nicht nötig.

Bahtinov-Masken funktionieren gut bei punktförmigen Objekten, also bei Sternen - schlecht jedoch bei den flächigen Planeten. Bei starker Luftunruhe tanzen die Details auf den Planetenscheibchen aber so wild herum, dass mir die Maske dennoch hilft: Sie verrät mir zumindest einen guten ersten Anhaltspunkt fürs korrekte Scharfstellen.

Mein Video bei vimeo (USA) zeigt den komplett ferngesteuerten Fokussiervorgang: Der Stern ist zunächst etwas unscharf im LiveView. Die Bahtinovmaske wird vorgeklappt, dann surrt der elektrische Fokusmotor. Die Maske klappt zurück, und der Stern ist nunmehr scharf. Das Geräusch der beiden Motore wird mechanisch ins Mic der EOS geleitet - daher die übergroße Lautstärke.

Wie kalt und feucht ist es direkt am Teleskop?

An der linken Montierungsgabel befindet sich ein USB-Sensor namens TEMPerHUM. Er ist über ein USB 2.0 Kabel mit dem USB Hub verbunden und misst Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit.

APT blendet die Daten auf Wunsch ein und berechnet den Taupunkt. So wird man gewarnt, bevor die Optik beschlägt.

Wie kalt ist der Himmel?

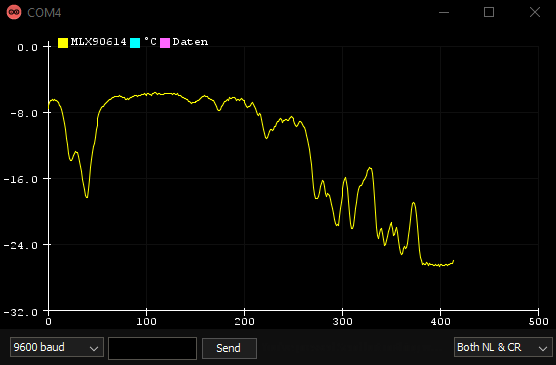

Die Temperatur des Himmels steigt, sobald Zirren oder noch üblere Wolken auftauchen. Um Wolkenlücken besser auszunützen, wird die Himmelstemperatur bei mir in Zielrichtung alle paar Sekunden gemessen. Ein Anstieg der Temperatur warnt mich übrigens auch, falls nach einem Schwenk des Teleskops ein Baum oder die Balkondecke ins Bild zu geraten drohen.

Verwendet wird der IR-Sensor GY-906-DCI MLX90614ESF-DCI von Melexis: Sein Öffnungswinkel beträgt angeblich nur 3 Grad. Er hängt an einem Arduino Nano Mikroprozessor.

Der Arduino liest den IR-Sensor aus und schickt die Daten über ein USB 2.0 Kabel an den Hub. Darüber wird er auch mit 5 V versorgt. Das kleine Gehäuse klebt am vordersten, leichtesten Gegengewicht.

Dieses bleibt immer am Teleskop, um das Gewicht des Fokusmotors auszugleichen.

Ein Astro-Kollege hat mir freundlicherweise das Arduino-Programm geschrieben! Die Arduino-Software listet die aktuelle Temperatur auf oder stellt deren Verlauf als Kurve dar, wie unten zu sehen. Auch diese Software ist auf den korrekten COM-Port einzustellen.

Oben: Die Himmelstemperatur sinkt, wenn sich die Wolken lichten

Gratis dabei: Ein Thermometer für die DSLR

Die Kameratemperatur wäre interessant, weil die Darks tunlichst mit derselben Kameratemperatur wie die eigentlichen Objektaufnahmen (Lights) geschossen werden sollten. So lässt sich später das Rauschen des Kamerasensors zum Teil wegrechnen.

Diese Temperatur ist nicht ident mit der Umgebungs- oder der Himmelstemperatur - sondern merklich höher, da sich die Kamera notgedrungen erwärmt.

Die EOS erfasst die Temperatur, vergräbt sie in den EXIF-Daten der Bilddateien.

Die Software APT (Grafik oben) liest auch diese Temperatur sogleich aus und schreibt sie auf Wunsch sogar in den Dateinamen. Noch mehr EXIF-Infos verrät das Programm ExifToolGUI. Hier ein Temperaturbeispiel während einer Fotosession:

Objekt °C Quelle

Kamera +24 EXIF-Daten

Umgebung +11,7 TEMPerHUM

Himmel -11,3 IR-Sensor

In der Praxis ist die Temperaturangabe einer DSLR von mäßigem Nutzen, da man ihre Temperatur nicht regeln kann. Man kann bestenfalls "Temperaturexzesse" vermeiden, indem man den Kameramonitor ausschaltet und die LiveView-Funktion in APT nur kurz aktiviert.

Umgebung +11,7 TEMPerHUM

Himmel -11,3 IR-Sensor

In der Praxis ist die Temperaturangabe einer DSLR von mäßigem Nutzen, da man ihre Temperatur nicht regeln kann. Man kann bestenfalls "Temperaturexzesse" vermeiden, indem man den Kameramonitor ausschaltet und die LiveView-Funktion in APT nur kurz aktiviert.

Eine Manschette zum Wärmen

Tau ist bei mir selten ein Problem. Falls er sich doch auf der Schmidt-Cassegrain-Platte am vorderen Ende des Teleskops bildet, versaut er aber alle Aufnahmen.

Deshalb wird der Tubus vorne seit Anfang 2025 äußerst sanft erwärmt - mit einer sogenannten Heizmanschette.

Die Relais des Funkempfängers sind Wechselrelais.

Das Relais 6 versorgt entweder sämtliche LEDs gemeinsam (die beiden in den Suchern sowie die vielen LEDs in der aufsetzbaren Flatfieldbox) mit Strom oder aber die fix am vorderen Tubusende montierte Heizmanschette (12 V).

Das Wechselrelais gewährleistet nebenbei, dass die beiden starken Verbraucher, Flatfieldbox und Heizung, niemals gleichzeitig aktiviert werden können. Am Anzeigeninstrument an der Stirnseite der Box ist unschwer zu erkennen, welche von den beiden Lasten gerade aktiviert ist. Denn die Manschette saugt rund 0,9 A.

Außerhalb der problematischen Saison verbleibt die Heizmanschette zwar am Rohr. Sie lässt sich aber über einen Schalter in der Box nachhaltig von der Stromversorgung trennen.

Eine Box für "flache" Aufnahmen

Das Bildfeld ist nicht gleichmäßig ("flach") ausgeleuchtet. Das erschwert die spätere kontraststeigernde Weiterbearbeitung.

Um Vignettierungseffekte wegrechnen zu können, wird mit der selben ISO-Einstellung auch eine gleichmäßig ausgeleuchtete, helle Fläche fotografiert. Man schießt also Flatframes.

Hierzu nütze ich eine Flatfield-Box vor dem Objektiv. Sie besteht vor allem aus etlichen LEDs und einer Mattscheibe. Die Box versorgt sie mit per Funk abschaltbaren 12 V (Kanal 6).

Ausgeschaltet fungiert die Leuchtbox als Objektivdeckel: Gegen Lichteinfall abgedichtet, erstelle ich damit Darks und Bias-Aufnahmen.

Um nach den Darks und Biases die Flats anzufertigen, schalte ich bloß die Beleuchtung per Funk ein. Ich schieße die Flats nicht im Av- sondern im M-Modus der EOS - und zwar mit einer schon zuvor erprobten Belichtungszeit. Um entsprechende Pläne in APT definieren zu können, muss man die Option Advanced Flat/Bias plans ankreuzen.

Vermisst: Ein Monitor am Balkon

Manchmal bräuchte ich das PC-Monitorbild am Balkon - vor allem, wenn ich ein aufgesetztes Teleobjektiv mit einer kleinen Bahtinovmaske fokussieren möchte. Der Kameramonitor ist dafür eher zu winzig. Mitunter landet er außerdem in unbequemer Position.

Eine Möglichkeit: Mehrmals zwischen Monitor und Teleskop hin und her laufen, bis der Fokus passt. Bequemer ist, den PC-Monitor aufs Tablet oder Smartphone zu spiegeln. Ich benutze dafür ApowerMirror in der Gratisversion.

Alternativ kann man den Kameramonitor direkt aufs Smartphone übertragen. Moderne DSLR-Kameras machen das mit Bluetooth. Ältere Cams sind hingegen von der Box zu trennen und mittels USB- und OTG-Kabel ans Handy anzuschließen. Zur Steuerung dient dann die Android-App DSLR Remote Control (erhältlich im Google Play Store).

Bilder gezählt per Funk

Vom PC im Zimmer aus habe ich volle Kontrolle. Wenn die Kamera aber 200 Fotos schießt und dafür eine knappe Stunde benötigt ...

... setze ich mich mitunter gern in ein anderes Zimmer. Um trotzdem den aktuellen Stand der Fotosession zu überwachen, benütze ich dann einen funkgesteuerten Zähler.

Die Verbindung wird über eine Neewer-Funkblitzsteuerung realisiert. Der Sender sitzt am Blitzschuh der Canon.

Der Empfänger steuert ein Digitalzählermodul mit Anzeige.

Bei jeder Kameraauslösung springt der Zähler um "1" weiter. Drucktaster erlauben unter anderem den Reset auf Null.

Wirklich nötig ist das Zählwerk nicht, zumal sich APT auf Wunsch auch akustisch zu Wort meldet: "Belichtung gestartet", "Belichtung beendet", "Belichtungsplan beendet".

Vorsicht, Regen!

Manchmal findet ein Himmelsereignis erst in den Morgenstunden statt. Das Teleskop soll aber bereits vor dem Schlafengehen auf den Balkon, um sich an die Außentemperatur anzupassen.

Sofern kein Regenguss erwartet wird, schütze ich das Gerät für die paar Stunden mit einer Hülle, wie man sie sonst für Gartengeräte verwendet - innen silbrig, außen schwarz (oder, auf Wunsch, tagsüber auch umgekehrt).

Außerdem existiert eine Hi-Tech-Lösung:

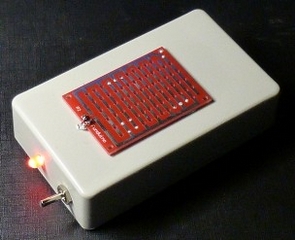

Ich besitze ich einen batteriebetriebenen, selbstgebauten Regenwarner. Ich kann ihn am Teleskop oder daneben anbringen.

Fallen Tropfen auf die Leiterplatte, wird über eine Transistorschaltung und einen Opto-Koppler einer der beiden Funksender meiner transportablen Türglocke ausgelöst.

Die reißt mich aus dem Schlaf. Nach mehreren Nachtstunden mag allerdings genug Tau auf der Sensorplatine liegen, um einen Fehlalarm zu provizieren.

Manches geht besser huckepack

Man kann die ferngesteuerte EOS, mit einem Teleobjektiv ausgestatt, auch Huckepack am Tubus montieren. Eine aufgesetzte Prismenschiene erleichtert die Anbringung.

Auch mein Spektrograf (bestehend aus einem Celestron C90 mit Beugungsgitter im Strahlengang, wahlweise mit oder ohne Microfocusser) lässt sich so befestigen.

Aufgesetzt werden vor allem:

- ein Celestron C90 Maksutov mit 1000 mm Brennweite (f/11)

- das gleiche Gerät mit Spektralgitter (100 Linien/mm) als Spektrograph

- ein russisches Rubinar Maksutov Spiegeltele (500 mm, f/5,6)

- ein altes Vivitar Linsentele (300 mm, f/5,6)

- Canon-Objektive, darunter ein Zoom-Tele (75-300 mm; f/4-5,6)

Wird die Huckepack-Option genutzt, muss die Motorsteuerung der Bahtinov-Maske kurzzeitig abmontiert werden. Sie sitzt ja auf der selben Prismenschiene. Das geht aber rasch.

Aufstellungsprobleme: Wo ist hier der Norden?

Eigentlich sollte man das Teleskop ja am Polarstern ausrichten. Doch den sehe ich am Balkon nicht.

Also peile ich mit dem zweiten Sucherfernrohr eine blaue LED an. Sie steckt in einem batteriebetriebenen Gehäuse an der Wand meines Zimmers. Diese Mire markiert die Nordrichtung und liegt in exakt derselben Höhe wie der Sucher (Azimut 0°, Höhe 0°).

Damit die Perspektive stimmt, muss das Teleskop freilich immer exakt am selben Platz aufgestellt werden: Einen der drei Fußpunkte habe ich mit Filzstift auf dem Balkonboden nachgezeichnet.

Ausrichtungsprobleme: Zwei Sterne helfen

Datum und genaue Uhrzeit sind zur Ausrichtung des Teleskops unentbehrlich. Ein Funkuhr mit Beleuchtung, regengeschützt am Balkon montiert, verrät sie mir.

Beim Fotografieren mit der DSLR nutze ich nach dem Einnorden die Zwei-Stern-Ausrichtung. Es gibt Abende, da sehe ich der Wiener Lichtverschmutzung wegen mit freiem Auge keinen einzigen Fixstern mehr vom Balkon aus - obwohl ich als Kind sogar noch Teile der Milchstraße erblicken konnte.

Zum Glück ist die Einnordung mit der Mire so zuverlässig, dass die ausgewählten Sterne wenigstens im Bildfeld des Celestron-Winkelsuchers auftauchen. Danach werden sie mittels des beleuchtbaren Doppelfadenkreuzes vorzentriert.

Mit dem stärker vergrößernden Zweitsucher oder mit der angesetzten EOS-Kamera samt Winkelsucher folgt eine exaktere Zentrierung.

Zum Glück muss die Ausrichtung nicht immer ganz exakt sein. FireCapture verfolgt einen Planeten, dessen Bild langsam über den Sensor driftet, virtuell. Die Region of Interest, ROI genannt, zieht also mit dem Gestirn mit. Auf der folgenden Aufnahme ist dieses nützliche Feature aktiviert.

Ferngesteuerte Saturnaufnahme mit APT und FireCapture. Der Arduino überwacht die Wolken

Erweiterungen möglich

Aufgrund der hohen Datenübertragungsgeschwindigkeit von USB 3.0 sind Erweiterungen möglich - speziell mit Geräten, die ihre Daten nicht ununterbrochen, sondern nur im Abstand mehrerer Sekunden oder Minuten senden. Am Hub sind dafür USB-Buchsen frei geblieben. Hier sehen Sie Beispiele für solche Erweiterungen.

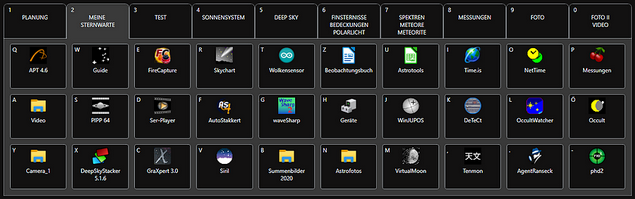

Aktuell verwendete Software

(Die Links führen teilweise leider in die USA und andere Nicht-EU-Staaten)

- Zur Vorbereitung der Foto-Sessions

- Guide (Desktop-Planetarium)

- Virtual Moon Atlas (Mondatlas)

- Occult (für Sternbedeckungen)

- Occult Watcher (für Bedeckungen durch Kleinplaneten)

- Für die Teleskopsteuerung

- APT oder

- Cartes du Ciel (im Zusammenklang mit APT) oder selten

- Meade Autostar Controller (virtuelle Version)

- Für die PC-Zeitsynchronisation bzw. Kontrolle derselben

- Fürs Platesolving (ermöglicht genaue Positionierung des Teleskops)

- Platesolve 2 und

- ASPS

- Für die EOS-Steuerung

- APT oder sehr selten

- Canon EOS Utility

- Fürs Auslesen der Exif-Daten

- Für Steuerung der Zwo Asi 678MC und der Celestron NI 5 Cam

- Für den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor

- Für den IR-Wolkensensor

- Arduino-Software oder selten

- Termite

- Für die etwaige Übertragung des Monitors auf Smartphone oder Tablet

- ApowerMirror (falls ich den PC-Monitor am Balkon sehen möchte)

- DSLR Remote Control (falls ich den DSLR-Monitor am Balkon sehen will)

- Für die Bearbeitung und Auswertung der Videos

- VirtualDub (zum Schneiden von avi-Dateien)

- SER Player (zum Umwandeln von ser- in avi-Dateien)

- PIPP (Preprocessing zum Stabilisieren oder Zusammenfügen)

- Autostakkert (zum Stacken für Planeten- und Mondvideos) oder selten

- AviStack (zum Stacken von Mondvideos)

- WaveSharp (zum Schärfen der Summenbilder) oder früher

- WinJUPOS (zum Derotieren der Planetenbilder)

- DeTeCt (zur Suche nach Einschlägen auf Jupiter und Saturn)

- Für die Bearbeitung und Auswertung der Fotos

- Deep Sky Stacker (zum Stacken)

- Siril (zum weiteren Bearbeiten der Summenbilder sowie für Astrophotometrie)

- Sirilic (bedienungsfreundlicheres Hilfsprogramm zum Stacken mit Siril)

- GraXpert (zur Gradientenentfernung und Rauschreduktion)

- Tenmon (zum Umwandeln von TIF in FITS-Dateien)

- Adobe Photoshop Lightroom (zur Bearbeitung der Summenbilder)

- IRIS (für Astrophotometrie)

- ASPS (für Astrometrie) oder

- PlateSolve2

- ICE (für Mondpanoramen)

- WinJUPOS (zum Ausmessen von Planetenfotos)

- RSpec (für Spektren)

- Format Factory (zum Konvertieren von Dateiformaten)

- Time Lapse Creator (fertigt aus Einzelfotos Filme an)

- Denoise Projects (Kosmetik für stark verrauschte Fotos)

Haftungsausschluss

Ich halte hier meine Konfiguration fest. Etwaiger Nachbau und Betrieb erfolgen auf Ihre eigene Gefahr. Jegliche Haftung - auch für Schäden an Personen, am PC, den Kameras, der Türe, dem Teleskop und weiteren Geräten oder Objekten - ist ausgeschlossen. Ich übernehme außerdem keine Haftung für die Inhalte oder Handlungen von Webseiten, auf die ich Links richte.