Fotos ohne Teleskop: Motive in der Nacht

Nachts gilt ganz besonders, was ich auf der Seite Aufnahmetechnik diskutiert habe. Aufgrund der geringen Lichtmenge, die nachts auf den Kamerasensor fällt, benötigen wir zumeist Belichtungszeiten im Sekundenbereich - und somit fast in jedem Fall ein Stativ.

Außerdem setzt die Erdrotation der Belichtungszeit eine maximale Grenze - ohne mechanische Nachführung werden Sterne zu Strichen oder Details auf dem Mond rasch verwischt. Je größer die Brennweite, desto rascher stört die Erdrotation. Für erste Versuche mag man eine 175er-Regel verwenden: Maximale Belichtungszeit = 175 / Objektivbrennweite. Die Verhältnisse sind aber kompliziert und werden auf dieser Seite ausführlich diskutiert.

Die Lichtsammelleistung moderner DSLRs ist unglaublich. Schon bei simplen Einzelfotos und mit einem Normalobjektiv landet man bei Sternen weit jenseits der Sichtbarkeitsgrenze des freien Auges, bei 9 bis 10 mag. Unter Anwendung von Stacking-Methoden (siehe Deep Sky Fotografie) kommt man bei den selben Aufnahmen an die 13 mag heran. Mit einem Tele 135mm/2.8 und einem stadtferneren Standort sollte man noch deutlich schwächere Sternchen einfangen können - und das alles ohne Teleskop und ohne Nachführung!

Bei flächigen Objekten ist die Sache schwieriger. Da müssen wir uns auf die helleren Exemplare beschränken.

Der Komet Tsuchinshan-ATLAS. Das Summenbild aus 72 nicht nachgeführten Einzelfotos a 4 sec zeigt Sterne bis 13 mag (ISO 1600, f=50/2.2)

Neulicht

Ein oder zwei Tage nach Neumond taucht die schmale Mondsichel wieder am Abendhimmel auf: Man spricht dann vom Neulicht. An den folgenden Abenden nimmt das Mondkipferl deutlich an Dicke und Glanz zu. Hier benötigt man Brennweiten von 135 mm aufwärts, am besten um die 300 mm.

Erdschein

Die Mondsichel wird direkt von der Sonne beleuchtet. Links daneben macht man in den ersten Tagen nach Neumond jedoch auch den eigentlich unbeleuchteten Teil der Mondscheibe aus - matt und fahl.Dieser erhält sein Licht abends vom noch taghell beleuchteten irdischen Atlantik, der etwas Sonnenlicht auf den Mond wirft und so die Mondnacht aufhellt. Das erstmals von Leonardo da Vinci korrekt erklärte Phänomen heißt Erdschein.

Mondaufgang, Monduntergang - die Refraktion

Tief am Horizont wird das Mondlicht durch die Erdatmosphäre arg geschwächt und gerötet - ein Vorgang, der Extinktion heißt. Der Mond erscheint beim Auf- und Untergang also in deutlich wärmeren Farben als hoch droben am Himmel.Die Lufthülle hebt Objekte aber auch ein wenig an. Dieser Effekt wird Refraktion genannt und wirkt nahe dem Horizont besonders stark. Der untere Mondrand wird somit stärker angehoben als der obere. Deshalb erscheint und der Mond in Horizontnähe vertikal gestaucht.Unterschiedlich kalte Luftschichten besitzen einen anderen Brechungskoeffizienten, weshalb der Mond überm Meer oft verzerrt erscheint. Hier auf Rhodos hatte ich leider nur eine kleine Kompaktkamera - aber mit Stativ - zur Verfügung.

Mond mit irdischen Objekten

Vor allem der niedrig stehende Mond lässt sich leicht gemeinsam mit irdischen Objekten ablichten. Diese sollten allerdings sehr weit weg sein, um trotz Teleobjektiv-Einsatz ebenfalls scharf abgebildet zu werden.

Mondlandschaften

Schon mit recht kurzen Brennweiten lassen sich Mondkrater ablichten - meinen Aufzeichnungen zufolge habe ich bei der folgenden Aufnahme bloß eine Kompaktkamera ohne Stativ verwendet:

Mondaureole

Ziehen dünnere Wolken vor dem Mond vorbei, leuchten diese in Form einer farblosen Scheibe auf, die außen von einem oder mehreren farbigen Kränzen umzäunt ist. Diese Aureole entsteht durch Beugung des Mondlichts an Wassertröpfchen. Bei starkem Wind ändert sich der Anblick rasch. Hier bringt man ein leichtes Tele in Stellung. Störend ist der zumeist enorme Helligkeitsunterschied zwischen der Mondscheibe und der Aureole.

Mondregenbogen

Der Vollmond ist 400.000 mal schwächer als die Sonne, weshalb etwaige Mondregenbögen nur extrem selten auffallen. Falls doch, ließen sich solche mit Stativ, weiter Blende, längerer Belichtungszeit und höherer ISO-Zahl fotografieren.

Mondhimmelsaufhellung und Mondhimmelsblau

Die Streuung des Sonnenlichts malt den Taghimmel blau an. Das schafft auch der Mond, wie sich speziell rund um die Vollmondzeit zeigt: Der Nachthimmel wird vom Mondlicht aufgehellt und schimmert im dunkelsten Blau.Auch hier ist der Effekt ungleichmäßig übers Firmament verteilt. Die unterschiedlich effiziente Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsstreuung erhellt die Region nahe des Mondes besonders stark, gefolgt von der maximal von ihm abgewandten Region.

Das Foto oben entstand im Licht des Vollmonds auf Euböa. Am Horizont macht sich das Lichtermeer Athens bemerkbar (die Stadt selbst liegt hinter dem Berg). Die Pflanzen im Vordergrund baden in Kunstlicht.

Mondlicht-Fotografie

Der Mond ist hell genug, um in seinem Schein fotografieren zu können: Am besten natürlich rund um die Zeit des Vollmond. Je nach Belichtung erscheinen irdische Objekte dann fast taghell beleuchtet. Der Himmel wird dank des Mondhimmelsblaus farblich getönt abgebildet, bei langer Belichtung fast wie am Tage - nur mit dem Unterschied, dass jetzt auch helle Sterne am Bild zu sehen sind.Der volle Mond ist besonders gleißend. Im ersten und letzten Viertel ist der Mond nicht bloß halb (wie die halbe Fläche vermuten ließe), sondern nur ein Sechstel so hell wie der Vollmond. Selbst drei Tage vor und nach Vollmond hat er nur die halbe Helligkeit des vollen Monds erreicht. Ursache ist der sogenannte Oppositionseffekt.Vollmondtermine sind deshalb außerordentlich günstig, um die nächtliche Landschaft aufzunehmen. Zur Fotografie schwacher Sterne eignen sie sich nicht.

Dabei lässt sich natürlich auch das eine oder andere Selfie schießen - sofern man den Vorlauf der Kamera einsetzt, einigermaßen flink in einige Distanz sprintet und dann mehrere Sekunden völlig bewegungslos posieren kann.Besonders interessant wären Aufnahmen mit vom Mond beleuchteten fließenden Gewässern.

Heiligenschein

im Mondlicht

Auf der Seite zur einfachen Fotografie von Lichtphänomenen am Tage haben wir den Heiligenschein- oder Oppositionseffekt erläutert.

Er kommt durch die Rückwärtsstreuung des Sonnenlichts und den Mangel an sichtbaren Schatten zustande. Das erklärt den besonderen Glanz des Vollmonds.

Auf Erden lässt sich der Oppositionseffekt nicht nur im Sonnen-, sondern auch im Mondlicht fotografieren.

Die nächtens entstandene Aufnahme oben beweist es. Beachten Sie bitte die Aufhellung rund um meinen Kopf.

Mondfinsternisse

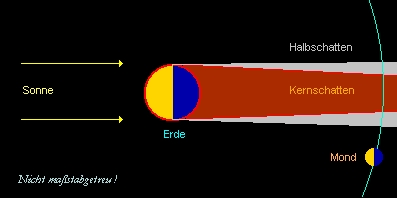

Bei Mondfinsternissen taucht der Erdbegleiter in den Schatten der Erde ein. Der helle Vollmond scheint dann innerhalb weniger Minuten "abzumagern" und dann wieder "zuzunehmen". Dies lässt sich mit Kamera, Teleobjektiv und Stativ leicht dokumentieren.

Zunächst taucht der Mond in den Halbschatten der Erde ein, der den dunkleren Kernschatten ringförmig umgibt. Der Halbschatten ist fotografisch sogar leichter erfassbar als mit dem Auge, da die Fotografie geringfügige Kontraste besser einfängt (am Foto unten zeigt sich der Halbschatten rechts oben, geschossen bei leichter Bewölkung).

Der Kernschatten ist wesentlich dunkler. Der darin weilende Mondabschnitt erhält auf direktem Weg kein Sonnenlicht mehr, denn die Erde hat sich wie ein großer schwarzer Schild vor die Sonne gestellt. Allerdings wird etwas Sonnenlicht von der irdischen Lufthülle in den Kernschatten hinein gebrochen.Der überaus lange Weg durch die Lufthülle schwächt und rötet es arg - es kommt zu einem doppelt starken Extinktionseffekt. Auf dem Mond spiegeln sich gewissermaßen alle Sonnenauf- und Untergänge wider, die gerade auf Erden passieren!Im Kernschatten der Erde steigen die Belichtungszeiten stark, was ohne Nachführung für Probleme sorgt. Mit einem starken Tele (500 mm / 5.6) langt man wohl an der Grenze des Machbaren an, speziell bei tiefstehendem Mond. Schließlich darf man ohne Nachführung mit 500 mm Brennweite kaum mehr als 1/3 Sekunde belichten.Diese Faustformel gilt für punktförmige Objekte. Bei flächigen fällt ein Überschreiten nicht so rasch auf, falls man das resultierende Foto verkleinert. Das folgende Bild hält die totale Mondfinsternis vom 7.9.2025 fest: Hier wurde 1 Sekunde lang mit ISO 3200 belichtet, mit dem erwähnten Mak-Tele 500 mm / 5.6.

Bescheidenere Brennweiten erlauben jedenfalls längere Belichtungszeiten bis hinein in den Sekunden-Bereich (wo dann endlich auch die interne Rauschunterdrückung der DSLR anspringt).Im Zusammenspiel mit hohen ISO-Werten lässt sich das Rot des Kernschattens also einfangen. Auch das folgende Dia aus dem Jahr 1979, geschossen damals analog mit einem 300 mm Tele und bei Hochnebel, belegt dies.

Selbst während der totalen Phase mag der Kontrast zwischen den Mondpartien nahe der (dunkleren) Kernschattenmitte und nahe dem (helleren) Kernschattenrand zu einer zusätzlichen Herausforderung geraten.Übrigens ist auch der innerste, dunkelste Abschnitt des Halbschattens leicht gerötet - weil sich ein Teil des Sonnenlichts auf dem Weg zum Mond hier ebenfalls durch die irdische Lufthülle müht. Dies ist fotografisch sogar leichter dokumentierbar als mit dem Auge am Fernglas. Man muss allerdings genau hinsehen (Foto unten: Objektiv 500 mm/5.6, ISO 100 - Kontrast und Farbsättigung erhöht).

Mond mit Planeten

Die Planeten und der Mond bewegen sich allesamt in der Tierkreiszone. Aufgrund seiner raschen Bewegung passiert der Mond nach und nach alle Planeten. Ein bestimmter Planet erhalt etwa einmal im Monat Besuch. Dann ereignet sich eine sogenannte Konjunktion zwischen beiden Gestirnen.Besonders hübsch ist es, wenn der Mond noch jung ist und deshalb den Erdschein erkennen lässt. Das Foto zeigt ein himmlisches Stelldichein von Venus, Mars und Mond im Jahr 2015.

Planeten-Konjunktionen

Manchmal treffen einander zwei Planeten am Himmel. Auch hier spricht man wiederum von einer Konjunktion. Die Venus ist immer der hellste Planet, gefolgt vom Jupiter und vom Mars. Saturn glänzt deutlich schwächer. Der Merkur erscheint bei uns bloß in der hellen Dämmerung.Besonders wichtig ist hier, irdische Objekte mit ins Bild zu rücken. Denn ohne Mond wirkt ein planetares Treffen weniger spektakulär.

Das Beispiel zeigt das Treffen von Venus und Jupiter am 2.3.2023. Oben mit einem Weitwinkel-, unten mit einem Teleobjektiv (Brennweite 135 mm). Das Telefoto hält auch Jupiters hellste Monde fest - was dem Bild ein wenig Würze schenkt.

Leuchtende Nachtwolken

Leuchtende Nachtwolken (NLC) sind besonders hoch schwebende Wolken. Sie werden daher noch von Sonnenstrahlen getroffen, wenn alles andere schon im Dunkeln liegt. Ich diskutiere das Phänomen und seine Beobachtungsmöglichkeiten im Juni und Juli in meinen Beobachtungstipps.

Ich sah solche Wolken erstmals 1986 in Dunbar, Schottland, und war völlig überrascht. Entsprechend unvorbereitet, presste ich die analoge Kamera aufs Fensterbrett und belichtete mehrere Sekunden lang (Foto oben).

In unseren Breiten sind NLC bestenfalls in wenigen Juni- oder Julinächten zu sehen - wenn man wirklich unverstellten Blick nach Norden genießt.Mehr als Schnappschüsse mäßiger Qualität sind mir in Wien bislang allerdings nicht geglückt: siehe das Foto unten. Hier braucht es ein Stativ und Belichtungszeiten von etlichen Sekunden. Die Blende darf weit geöffnet sein. Den Weißabgleich wird man wohl auf "Auto" oder "Tageslicht" stellen - je nachdem, was die natürlicheren Farbtöne abliefert. Der helle Stern Capella (Hauptstern des Fuhrmanns) befindet sich gern im Bild und mag beim manuellen Fokussieren behilflich sein. Besser geht das mit weit entfernten irdischen Objekten: Auf dieser Spezialseite lesen Sie näheres zur NLC-Fotografie.

Polarlicht

1989 bezog ich zwei Wochen lang nahe Alta, Nordnorwegen, Quartier - nur um das Polarlicht zu studieren: Damals noch mit einer analogen Kamera. Näheres zum Nordlicht und lesen Sie in meinen Beobachtungstipps.Auch digital benötigt man Belichtungszeiten von mehreren Sekunden und eine höhere ISO-Einstellung. Die Blende wird weit geöffnet. Da Sterne mit im Bild sind, sollte man besonders auf korrektes Fokussieren achten.

Die Erscheinung ist dynamisch. Sie verändert und bewegt sich aber nicht so hektisch, wie die Zeitraffer-Filme in TV-Dokus suggerieren.

Die Fotografie bringt die Farben - grün, rot sowie blau und violett - sehr viel besser zur Geltung. Sie stammen von Sauerstoff bzw. Stickstoff in großen Höhen.

Nur selten lässt sich das Nordlicht auch einmal in unseren Breiten blicken.

Wie etwa im April 2000 oder im Mai 2024 (Bild links).

Die derzeit hohe Sonnenaktivität steigert unsere Chancen. Mit weiteren von Österreich aus sichtbaren Nordlichtern ist daher zu rechnen.

Sterne

Auch einfache Sternfeldaufnahmen sind mit bloßem Stativ - also ohne Nachführung - möglich. Man kann sich dabei mit einer Einzelaufnahme begnügen oder eine ganze Serie von Belichtungen im RAW-Format mit den Verfahren der Deep Sky Fotografie stacken.Zu beachten sind die maximal mögliche Belichtungszeit ohne Nachführung und die relative Effizienz von Objektiven bei punktförmigen Objekten. Die ISO-Empfindlichkeit wird hoch angesetzt (400 bis 1600). Außerdem ist ein Beobachtungsort außerhalb der Großstadt nötig; sonst werden die Sterne schon bei kurzen Belichtungszeiten Opfer der Lichtverschmutzung.Berücksichtigt man all dies, kommt man selbst mit Einzelaufnahmen unter die Grenzgröße des freien Auges. Somit werden z.B. selbst der Planet Uranus oder der Kleinplanet Vesta erfassbar. Besonders interessant sind solche Fotos, wenn neue Objekte wie helle Novae auftauchen. Das folgende Einzelbild vom 16.8.2013 hält die Nova Delfini fest (Helligkeit damals 4,8 mag).

Wie der Wiener Amateurastronom Wolfgang Vollmann gezeigt hat, lassen sich selbst derart einfache Aufnahmen (im RAW-Format) photometrieren - um z.B. den Helligkeitsverlauf von Veränderlichen Sternen zu dokumentieren. Zur fotografischen Helligkeitsmessung müssen Sterne nicht punktförmig abgebildet werden; man darf hier also durchaus länger belichten.

Kometen, Milchstraße

Um nachts flächige Objekte wie die Milchstraße oder helle Kometen mit einfachen Mitteln abzubilden, muss man die Blende möglichst weit öffnen (2, 2.8). Auch hier mag man sich mit einer Einzelaufnahme begnügen oder - was viel besser ist - eine ganze Serie von Belichtungen im RAW-Format schießen und diese dann mit den Verfahren der Deep Sky Fotografie stacken.Bei flächigen Objekten fällt das Kamerarauschen besonders störend auf. Dennoch braucht man ohne Nachführung hohe ISO-Werte (400 bis 1600). Auch hier gibt es bei nicht nachgeführten Aufnahmen eine maximale Belichtungszeit und eine relative Effizienz von Objektiven, hier bei flächigen Objekten. Ein Beobachtungsort außerhalb der Großstadt ist ganz besonders nötig, da flächige Objekte noch mehr als punktförmige im lichtbesudelten Himmel ertrinken.

Bei hellen Kometen ist die durch Ionisationsvorgänge recht häufig auftretende grüne Färbung des Kometenkopfes nachweisbar. Oben der Kopf des Kometen Lovejoy im Jahr 2015 (fünf gestackte Einzelbelichtungen, Bildmitte).

Besonders eindrucksvoll war der Komet NEOWISE im Jahr 2020. Oben sehen Sie ein Summenbild aus sehr vielen kurzbelichteten Einzelaufnahmen.Punktförmige Objekte wird man in die Bildmitte stellen, auch der objektivbedingten Verzerrungen in den Bildecken wegen. Bei ausgedehnteren Objekten wie Kometen ist die richtige Platzierung komplizierter. Mittiges Platzieren schneidet womöglich bald den Schweif ab.Denn beim Stacking ohne Nachführung muss man die Bewegung des Sternenhimmels über die geplante Aufnahmedauer antizipieren: Ein Objekt am Westhimmel wird während der zahlreichen Belichtungen tiefer sinken. Man stellt dieses Objekt daher besser nicht an den unteren Bildrand. Ein Objekt am Osthimmel wird hingegen höher steigen. Man muss auf entsprechenden Abstand zum oberen Bildrand achten. Ein Objekt in Südrichtung marschiert speziell nach rechts.

Sternschnuppen - Meteore

Sternschnuppen sind auf den ersten Blick prädestinierte Objekte für die Fotografie ohne Teleskop. Dennoch gerät die Abbildung von Meteoren zur Glückssache. Ein Hauptproblem ist die rasante Geschwindigkeit dieser Objekte: Damit wird jedes einzelne Pixel auf dem Kamerasensor nur extrem kurz belichtet. Außerdem weiß man im Voraus nicht, wann und wo am Himmel eine Sternschnuppe auftaucht.

Trotzdem kann man versuchen, sich zum Aktivitätsmaximum von Sternschnuppenströmen auf die Lauer zu legen - mit einem Weitwinkelobjektiv, hoher ISO-Einstellung (1600) und weiter Blende. Dann knattert der Verschluss hunderte Male, bis man vielleicht seinen ersten "Meteor" im Kasten hat.

Und dann beginnen erst die Schwierigkeiten: Stammt die Leuchtspur wirklich von einer Sternschnuppe, oder vielmehr von einem der mittlerweile zu Abertausenden um die Erde schießenden Kommunikationssatelliten?

Ich diskutiere die Aufnahmetechnik sowie die Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen Meteor- und Satellitenspuren ausführlicher auf dieser Spezialseite.

Details auf Planeten

Um Details auf Planeten festzuhalten, braucht es Teleskope und - vorzugsweise - CCD-Kameras. Mit der Spiegelreflexkamera am Teleobjektiv erreicht man sehr wenig Vergrößerung. Bei Versuchen muss man jedenfalls sehr kurze Verschlusszeiten wählen, sonst wird der Planet überbelichtet - und übergroß. Je kleiner er abgebildet wird, desto mehr nähert man sich seiner wahren Gestalt an. Um Erschütterungen beim Auslösen zu verringern, empfiehlt sich die Spiegelvorauslösung.Am einfachsten fängt man die Phasengestalt der Venus ein, wenn dieser Planet seinen Erdabstand verringert: Er wächst dann im Durchmesser, verwandelt sich aber immer mehr in eine schlanke Sichel.

Die Sichelgestalt der Venus, abgelichtet mit einem 300 mm Tele

Beim Jupiter wird man fotografisch mit einem starken Tele vielleicht dessen an den Polen abgeplattete Gestalt dokumentieren können. Auch das Abbild des Saturn wird abgeplattet erscheinen - hier aber wegen des im Teleobjektiv wohl unaufgelösten Saturnrings.Viel, viel einfacher ist es, die vier hellen Jupitermonde abzulichten. Da reichen Brennweiten ab etwa 135 mm und Belichtungszeiten von etwa 1 Sekunde.

Die vier Galileischen Jupitermonde, porträtiert mit einem 135 mm Tele

Lesen Sie weiter: Checklisten oder Literaturtipps

Alle Angaben ohne Gewähr