Nachführung: Die Erde wird angehalten

Im Buch Josua (10,13 - hier in der Einheitsübersetzung) hält Gott angeblich die Sonne in ihrem Lauf an, um den Israeliten mehr Zeit für die Rache an ihren Feinden zu schenken: Die Schlacht vor Gibeon wurde von katholischen Theologen zum Hauptargument gegen die kopernikanische Lehre erhoben. Denn wenn Gott damals die Sonne anhielt, müsse sich diese normalerweise bewegen - und nicht die Erde.Daher entschied man sich 1616 zu einem Lehrverbot des kopernikanischen Weltbilds (ausführlicher Artikel dazu).Wir bleiben realistisch und halten statt dem Sonnenlauf lieber die Erde an. Genau genommen, lassen wir nicht die Erde still stehen, sondern drehen die Kamera im gleichen Tempo. So bleibt ein bestimmtes Himmelsobjekt trotz Erdrotation im Bildfeld der Kamera.Eine entsprechende Einrichtung heißt in der Astronomie Nachführung. Bessere Teleskope sind damit von Haus aus ausgestattet oder lassen sich wenigstens damit nachrüsten. Montiert man die Kamera am entsprechend nachgeführten Teleskop, wird diese einfach mitgedreht.

Doch was tun, wenn wir den Sternenhimmel fern des Teleskops und seiner schweren Montierung fotografieren und dabei länger belichten wollen, als es die Erdrotation zulässt? Dann brauchen wir eine spezielle Nachführplattform zwischen Stativ und Kamera - z.B. so wie auf dem obigen Bild. Im Englischen wird ein solches Gerät tracking platform oder kurz tracker genannt.

Das parallaktische Pult

Die älteste mir bekannte Plattform dieser Art ist das parallaktische Pult (auch Pultmontierung genannt) aus den Siebzigerjahren. Es bestand aus einer hölzernen Grundplatte und zwei abgeschrägten Seitenwänden. Deren Schräge entsprach der geografischen Breite und damit der Höhe des Himmelspols (in Wien 48 Grad).Oben drauf kam eine Deckplatte. Sie war an der Oberkante der linken Seitenwand mit Schanieren befestigt. Der rechte Rand der Deckplatte wurde von einer Spindel hochgehoben, die man mit konstanter Geschwindigkeit drehen musste. Genau genommen hatte man das Umdrehungstempo sogar immer mehr zu erhöhen, weil dieser seitliche Antrieb tangential (und nicht linear) wirkte.Der Fotograf musste das auf der Spindel befestigte Rad also mit stetem Blick auf die Armbanduhr und ohne große Erschütterungen in Bewegung halten. Ein Beispiel von Stefan Pfeiffer findet sich in der Zeitschrift des Astronomischen Arbeitskreises Salzkammergut (Oktober 2024, im pdf auf Seite 5 unten).

Die Puros-Dose - mit dem Uhrwerk auf Photonenfang

In den Achtzigern kam "die Dose" auf. Hersteller war die deutsche Firma Purus, die sonst - so meine ich mich erinnern zu können - landwirtschaftliche Maschinen baute. Die Dose sah aus wie ein massiver Wecker ohne Zeiger. Das Innenleben wird nicht unähnlich gewesen sein. An Stelle des Stundenzeigers montierte man hier aber einen Arm, der gut ausbalanciert werden wollte. An einem Ende saß die Kamera. Das auf der Stundenachse reitende Sucherfernrohr erleichterte die Ausrichtung auf den Himmelspol.Während die Purus-Dose vor sich hin tickte, führte sie die Kamera den Sternen nach.Das metallene Uhrwerk ließ sich aufs Fotostativ setzen oder mit drei sehr langen, rohrartigen Beinen betreiben. Letztere erschwerten den Transport, wie ich als Bahnfahrer bald bemerken musste. Was soll's - andere Leute nahmen ihre Schie mit in den Waggon.Leider habe ich damals zwar mit der Dose fotografiert, das Ding selbst aber nie im Bild festgehalten. Man findet eine Abbildung auf der Website der Sternwarte Meckesheim.Uhrwerkbetriebene Nachführplattformen werden jedenfalls noch heute erzeugt, z.B. von Omegon (Link 1 und Link 2 zu astroshop.de). Sie schauen jetzt aber flach aus und nicht mehr wie Wecker. Ihr großer Vorteil liegt im batterielosen Betrieb. Aufziehen genügt.

Mikroelektronik - mit Batterien gegen Sternstrichspuren

Die Mikroelektronik sorgte auch bei Nachführplattformen für technische Inovationen. Moderne Geräte dieser Art sind mit einem Elektromotor ausgestattet, der wiederum von einer Platine - bestückt mit Mikroprozessoren, Widerständen und Kondensatoren in MSD-Technik - angesteuert wird. Nur das Batterieabteil widersetzt sich der Miniaturisierung hartnäckig. Mitunter müssen bis zu 8 Batterien des Formats 1,5 V Mignon AA darin unterkommen.

Der japanische nano.tracker mit separierter Steuerbox

Die batteriebetriebenen Plattformen werden, wie ihre tickenden Kollegen, ebenfalls zwischen Stativ und Kamera gesetzt. Während mechanische Plattformen aber meines Wissens nach nur eine einzige - nämlich die siderische - Geschwindigkeit (siehe unten) zur Verfügung stellen, ist die Elektronik hier wesentlich flexibler. Ein Beispiel für diverse Tempi ist der Star-Adventurer von Sky-Watcher (Link zu Teleskop-Austria).Ein Gerät wie dieses kann nicht nur eine Kamera samt Objektiv tragen, sondern auf Wunsch auch ein kleines Teleskop.

Der Adventurer in einer älteren Version - und mit grün-weißer Polhöhenwiege

Von welchem Tempo reden wir da eigentlich?

Früher dachte man, die Erde stünde völlig still. Kopernikus versetzte sie in Bewegung. Doch wie schnell dreht sich die Erde wirklich?Das kommt auf den Bezugspunkt an. Relativ zu einem Stern (lat. sidus) rotiert sie in 23 Stunden 56 Minuten und 4 Sekunden. Relativ zur Sonne (solis) sind es die uns besser vertrauten 24 Stunden. Relativ zum Mond (luna) sind es im Mittel sogar 24,9 Stunden.Je nachdem, was wir mit der Nachführplattform fotografieren wollen, müssen wir das korrekte Tempo auswählen - sofern das Gerät dies überhaupt erlaubt. Für Sterne wählen wir die siderische, für die Sonne die eine Spur langsamere solare und für den Mond die noch gemächlichere lunare Geschwindigkeit.Nur für Fotografen hat man das halbe Tempo erfunden: Ohne Nachführung gerieten die Sterne rasch zu Strichen, während ein ins Bild hinein ragender Landschaftshorizont scharf bliebe. Mit Nachführung ist es umgekehrt. Manche Geräte offerieren daher zusätzlich noch eine halbe siderische Geschwindigkeit.

Große Tempoauswahl am Adventurer

Dieser Kompromiss soll die Sterne halbwegs punktförmig und irdische Objekte halbwegs unverwischt lassen. Er klappt am besten mit kurzen Belichtungen und mäßigen Brennweiten.

Wer Zeitrafferfotos liebt, wird sich vielleicht über weitere Nachführtempi freuen: Der Adventurer von Sky-Watcher bietet jedenfalls noch eine 2fache, 6fache und 12fache Geschwindigkeit an.

Bleiben Sie geneigt!

Traditionell drehen Nachführungen nur eine Achse: Das bedingt eine parallaktische oder äquatoriale Aufstellungsweise, bei der die rotierende Achse - die sogenannte Stundenachse - genau parallel zur Erdachse ausgerichtet werden muss. Das bedeutet zweierlei:

- Die Neigung der Achse muss gleich sein der geografischen Breite des Beobachters. In Wien sind das rund 48, am Erdäquator 0 und am Pol 90 Grad. Man kann diesen Winkel grob realisieren, in dem man den Kopf des Fotostativs entsprechend neigt. Präziser klappt die Aufstellung mit einer sogenannten Polhöhenwiege, die bei etlichen Plattformen zusätzlich angeschafft werden kann. Sie besitzt meist justierbare Feinbewegungen.

- Die so geneigte Stundenachse muss außerdem genau nach Norden ausgerichtet sein. Ein Kompass gibt diese Richtung nur mit Abweichung wieder. Der Polarstern zeigt sie schon exakter an, wenn man auf der Nordhemisphäre wohnt. Auf der Südhalbkugel ist es schwieriger.

Die optionale Polhöhenwiege

Mit anderen Worten: Die Stundenachse hat auf den nördlichen (bzw. auf den südlichen) Himmelspol zu zeigen, der am nördlichen Firmament grob vom Polarstern ("Nordstern") markiert wird.

Manche Plattformen bieten entsprechende Polsucherfernrohre als Zubehör an. Ich würde nicht darauf verzichten!

Beim Sky-Watcher Adventurer (siehe oben) ist dieses Suchfernrohr fest integriert, der AZ-GTi (siehe unten) fehlt es komplett.

Der Doppel-Achsel

Es gibt heute aber auch elektronische Nachführplattformen, die zwei Achsen drehen. Hier sind theoretisch zwei Arten der Aufstellung möglich:

- Bei der klassischen parallaktischen oder equatorialen Aufstellung zeigt die Stundenachse auf den Himmelspol, die Deklinationsachse steht rechtwinkelig dazu. Dazu muss das Gerät wiederum mit einer Neigung auf dem Stativ montiert sein, die der geografischen Breite entspricht - wozu man am besten wieder auf eine Polhöhenwiege zurück greift. Bei genauer Aufstellung braucht sich dann eigentlich nur die Stundenachse zu drehen.

- Bei der altazimutalen Aufstellung zeigt die "Stundenachse" vertikel hinauf zum Zenit, dem Himmelsscheitel. Die "Deklinationsachse" liegt horizontal. Zum Nachführen müssen beide Achsen rotieren. Bei längeren Belichtung dreht sich das Bildfeld der Kamera: Sterne beschreiben mit der Zeit eine kreisförmige Bewegung rund um die Bildfeldmitte. Beim Stacken treten außerdem Artifakte auf. Vorteil: Eine Polhöhenwiege bzw. eine entsprechende Neigung des Stativkopfes ist hier unnötig.

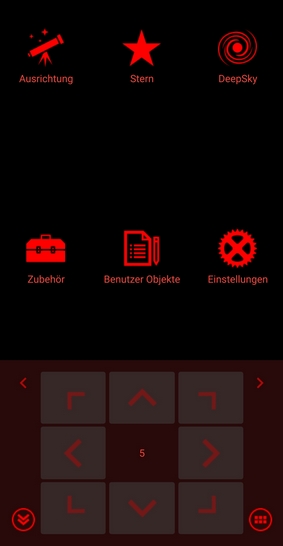

Smartphone-Steuerung via SkyScan Pro

Traditionelle Nachführplattformen werden niemals altazimutal montiert. Neue Geräte dieser Art besitzen aber eine GOTO-Funktion: Sie steuern frei auswählbare Himmelsobjekte an und richten die Kamera darauf aus. Manchen dieser Geräte ist es egal, in welchem Aufstellungsmodi sie betrieben werden. Man hat die Wahl.

Eine Plattform mit zwei Antriebsachsen ist z.B. die GOTO-fähige Sky-Watcher AZ-GTi (Link zu astroshop.de)

Sofern Hard- und Software beide Aufstellungsmodalitäten zulassen, finde ich diese Neuentwicklung genial.

Denn solche Geräte eignen sich auch als Reisemontierung für Kameras und leichte Teleskope. Als Bedienfeld fungiert, je nach Modell, entweder eine eigene Handbox oder aber das Smartphone.

Freilich sollte man GOTO-Montierungen vorab immer auch auf die Geräuschentwicklung hin prüfen. Werbung operiert generell gern mit Halbwahrheiten. Hier ist es nicht anders.Anzeigen weisen gern auf eine geringe Lautstärke während der Nachführung hin. Während des GOTO-Schwenks zum gewählten Himmelsobjekt laufen die Motoren aber hundertemal schneller und machen entsprechend Lärm. Der wurde schon mit dem eines nervigen Spielzeugautos verglichen. Im Stadtgebiet, speziell auf dem Balkon, macht man sich des Nachts damit keine Freunde.Ich würde nur Montierungen mit softwaremäßig begrenzbarem GOTO-Tempo wählen!

Die alte GT mit Baader-Kopf

Die alte Version der GT-Montierung von Celestron klang für mich wie eine elektrische Kaffeereibe. Ich habe sie mit Widerständen in den Motorzuleitungen "entlärmt". Die Resistoren werden im Normalbetrieb per Schalter überbrückt.

Das erfordert allerdings den Transport der Ausrüstung per Auto. Auch hier sollte man nicht der Werbung vertrauen - sondern den Geräuschpegel vor dem Kauf der Montierung mit den eigenen Ohren prüfen!

Wie gut klappt das alles?

Gehen wir von einer präzisen Technik aus, so hängt die Verlässlichkeit ab von:

- der Präzision der Ausrichtung auf den Himmelspol (Neigung und Richtung)

- der Dauer der Belichtungszeit pro Foto

- der Brennweite des Objektivs

- dem Gewicht von Kamera und Objektiv

- vom Ausbalancieren der Cam mit einem eventuell optionalen Gegengewicht

Der verbleibende Aufstellungsfehler fällt auf den Fotos umso rascher auf, je länger man pro Bild belichtet und je größer die gewählte Objektivbrennweite ist. Mit dem Gewicht von Kamera und Objektiv steigt die Belastung des Nachführwerks - was ebenfalls zu Leistungseinbußen führen kann.Die atmosphärische Refraktion hebt Himmelsobjekte in niedriger Höhe außerdem an, was speziell beim Einsatz langer Brennweiten auffallen mag. Diesem Phänomen haben Plattformen nichts entgegen zu setzen; es sei denn, sie erlaubten auch Auto-Guiding.Alle Angaben ohne Gewähr. Ich übernehme keine Haftung für die Inhalte oder Handlungen von Sites, auf die Links meiner Website verweisen