Die Teleskopnachführung

Dank der Erdrotation dreht sich scheinbar der Himmel. Will man ein Objekt im Zentrum des Bildfelds halten, muss das Teleskop also die Erdrotation ausgleichen. Beim Fotografieren hat das automatisch zu geschehen. Früher setzte man dazu auf ein Uhrwerk, dann auf Synchronmotoren (ähnlich wie in der Hammond-Orgel), später auf Schrittmotoren.Eine entsprechende Einrichtung heißt in der Astronomie Nachführung. Bessere Teleskope sind damit von Haus aus ausgestattet oder lassen sich wenigstens nachrüsten. Montiert man die Kamera am entsprechend nachgeführten Teleskop, wird die Cam dem Sternenhimmel nachgeführt.

Wie rasch dreht sich die Erde?

Das kommt auf den Bezugspunkt an. Relativ zu einem Stern (lat. sidus) rotiert sie in 23 Stunden 56 Minuten und 4 Sekunden. Relativ zur Sonne (solis) sind es die uns besser vertrauten 24 Stunden. Relativ zum Mond (luna) braucht es im Mittel sogar 24,9 Stunden.Fotografieren wir Sterne, müssen wir die siderische Geschwindigkeit auswählen. Nimmt unsere Cam die Sonne ins Visier - was nur mit einem speziellen Schutzfilter vor dem Fernrohrobjektiv gemacht werden darf - wäre die solare Geschwindigkeit angebracht. Für den Mond braucht es die lunare Geschwindigkeit.

Der Mond bleibt am Himmel am weitesten zurück. Daher gerät oft ein Stern oder ein Planet - hier ist es die Venus im September 2024 - unter seinen Rand

Elektronische Teleskopmontierungen bieten meist zwei oder drei dieser Geschwindigkeiten an. Mitunter wählen sie das Nachführtempo auch selbständig aus, wenn man das entsprechende Objekt als Ziel eingibt.

Bleiben Sie geneigt!

Traditionell drehen Nachführungen nur eine Achse: Das bedingt eine parallaktische oder äquatoriale Aufstellungsweise. Hierbei wird die rotierende Achse - die sogenannte Stundenachse - genau parallel zur Erdachse ausgerichtet.

- Die Neigung der Achse muss gleich sein der geografischen Breite des Beobachters. In Wien sind das rund 48, am Erdäquator 0 und am Pol 90 Grad.

- Die so geneigte Stundenachse muss außerdem genau nach Norden ausgerichtet sein. Ein Kompass gibt diese Richtung nur mit Abweichung wieder. Der Polarstern zeigt sie schon exakter an, falls man auf der Nordhemisphäre wohnt.

Zwei Aufstellungsmodi

Oben ging es um den äquatorialen oder parallaktischen Aufstellungsmodus. Es gibt aber auch altazimutale Montierungen. Sie lassen nur horizontale oder vertikale Bewegungen zu - ähnlich wie bei einem Aussichtsfernrohr. Zum Nachführen muss ständig in beiden Achsen bewegt werden. Teleskope mit Computersteuerung kommen damit zurecht.

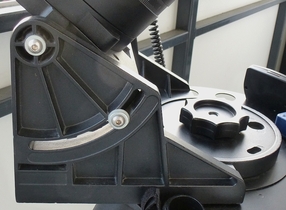

Allerdings dreht sich das Bildfeld dann, was man entweder durch ein teures Zusatzgerät am Okularauszug oder durch sehr kurze Belichtungszeiten bekämpft.Deutsche Montierungen (das sind die mit dem Achsenkreuz und dem schweren Gegengewicht) lassen sich zumindest manuell in beiden Modi betreiben, fotografisch aber eigentlich nur im oben beschriebenen äquatorialen Modus.Altazimutale Gabelmontierungen wie bei meinem Meade LX90 erfordern zum Betrieb im äquatorialen Modus meist eine zusätzliche, stabile Polhöhenwiege. Das ist ein stählerner Winkel, dessen Neigung sich gemäß der geografischen Breite einstellen lässt. Die Wiege wird zwischen Stativ und Montierung geschraubt.Das ETX 105 von Meade hat die Wiege quasi schon eingebaut. Es kann einfach von einem in den anderen Modus versetzt werden. Auf dem Foto rechts ist es azimutal aufgestellt

Leider hat eine solche Polhöhenwiege auch Nachteile. Sie erhöht das Gewicht des Geräts merklich und bringt den Tubus in meinem Fall näher an die Balkondecke heran. Das wiederum schränkt das überblickbare Himmelsareal noch weiter ein.Foto rechts: Polhöhenwiege an meinem LX90

Außerdem wird das Teleskop damit so ausladend, dass es beim Überwinden des Türstaffels - das geschieht Bein für Bein und somit mit wechselnder Neigung - seitlich am Türstock anschlägt.Foto rechts: Früher betrieb ich das LX90 im äquatorialen AufstellungsmodusDeshalb ziehe ich schweren Herzens den altazimutalen Montierungsmodus vor.Bei Belichtungen von jeweils maximal 15 s fällt die erwähnte Bildfelddrehung trotz einer Brennweite von über 2.000 mm nicht auf.Allerdings wehrt die Montierung in diesem Modus sämtliche Autoguiding-Befehle ab.

Wer fern der Stadt und damit länger belichten darf, wird kaum um die äquatoriale Aufstellung herum kommen. Ähnliches gilt, falls man Filter in den Strahlengang einfügen will oder muss. Diese Gläser verschlucken Licht und erfordern somit längere Belichtungszeiten.Allerdings tauchen vermehrt sogenannte Smart-Telescopes auf, die im einfachsten Aufstellungsfall tatsächlich altazimutal fotografieren. Das klappt, weil sie kurzbrennweitig sind und ebenfalls nicht allzu lange belichten.

Alle Angaben ohne Gewähr